Мое первое знакомство с искусством произошло в Лос-Анджелесе. Я увидел как грузовик сорвался с магистрали в высушенный канал, преследуя юного мотоциклиста. Всё, что происходило дальше, я до сих пор помню с точностью до кадра: выстрелы, отлетевшую крышу тягача и выбитое ладонью лобовое стекло, взрыв, выкатившуюся из огня шину. Кажется, я почувствовал жар пламени, которым на меня дышал экран, столкнулся с честнейшим из искусств по версии Лиотара — пиротехникой. Мне было что-то около 4 лет, и жил я на Сахалине, но только не в тот момент, когда видеомагнитофон крутил по десятому разу пленку второго «Терминатора». Маленький я выражал любовь к великому фильму Джеймса Кэмерона (на мой вкус, magnum opus режиссера с отрывом) единственным знакомым мне способом — подражал подстреленному, но недобитому Т-800, волоча за собой ногу, выпячивая челюсть и бросая фразу ‘hasta la vista, baby’; можно сказать, встал на порог любительского косплея.

Не следовало возводить себе идола, потому что разменяв четвертый десяток лет, я чувствую единение с еле стоящей на ногах машиной чаще, чем хотелось бы. Потом, кстати, я посмотрел «Парк Юрского Периода» и начал подражать велоцирапторам. Значит ли это, что главная ценность обоих фильмов состоит в том, что они подарили ребенку четырех лет несколько ярких образов для подражания? То, что в четыре года я вынес из двух фильмов только общее ощущение “ух как же круто и иногда страшно, но вообще больше круто, конечно” — что это? Проблема фильмов, моя проблема как неподготовленного зрителя или естественный ход вещей?

На острове Бали есть близкая мне традиция. Там деревней считается поселение с тремя храмами: один для почитания предков, второй для дел текущих и третий «храм пупа». Вообще, их может быть и больше, но без этих трёх строений деревни у вас не получится. Каждые 210 дней с момента основания храма пупы — то есть раз в год по местному календарю — жители обязаны возвращаться к ближайшему такому храму от места своего рождения. Одалан, как называется этот праздник, проходит по несколько раз в день в разных деревнях. Особая роль отводится моменту рефлексии, для которой необходимо вернуться к месту, где началась твоя жизнь; занятно, что в массовой западной культуре возвращение чаще связывают с неврозом, мы идем на место совершенного преступления, в дом родителей, с которыми не общаемся, или вообще мечтаем заползти обратно в утробу.

На Бали исход и возвращение обладают сакральной важностью, потому что исследование границ известного помогает нам прежде всего определить себя. Формальная по нынешним меркам балийская традиция нравится мне тем, что человек возвращается не к деревянной постройке, а к собственному образу из прошлого, это путешествие не в пространстве, а во времени, позволяющее взглянуть на свои внутренние конструкции с новой позиции. Как человек, выросший на рубеже бума мобильных телефонов, DVD, видеоигр, доступного интернета, соцмедиа и культурного потребления, я склонен возвращаться к любимым вещам. Не как к храму, в чьей колыбели я был рожден, но как к чему-то, воспоминание о чем хранит мой образ из прошлого, относительно которого я могу измерить свой рост (или деградацию).

Не думаю, что я одинок: современный человек, как правило, рожден без места и судьбы, ему уготовано вечно скитаться цифровым номадом между работами, домами, кроватями, барами и встречами в Тиндере. Если и можно где-то бросить якорь, то хотя бы в собственном культурном потреблении. “Смотрите, вот 4 игры, 8 книг и 10 альбомов, по которым вы можете меня понять, передай другому” — удивительно живучий формат взаимодействия в твиттере. Привычки потребления культуры объединяют и отличают нас в большей степени, чем территория и язык, во всяком случае сегодня. За восемь книг вы вряд ли узнаете человека, но если в списке окажутся Айн Рэнд или Пинкер с Харари (или Фишер с Мьевилем), вы уже можете формировать какие-то ожидания.

Но есть вещи, которые я стойко и с отвращением не люблю. Это не какие-то ужасные фильмы или сделанные на коленке игры; меня далеко не настолько беспокоит ремесленное качество. Скорее злит чувство, что мне навязывают эмоции, заставляют разучивать прописные истины на авторский лад. Мне проще говорить о видеоиграх, и пиши я этот текст на английском, я бы назвал такие примеры artsy games. Есть “дофига художественные”, или Претенциозные игры, а есть просто игры, сделанные художниками в самом широком смысле, artsy games и games by artists. Но нас вряд ли устроят настолько простые ярлыки, если за ними ничего не стоит, верно? Ведь тогда их можно навесить на все, что нам не нравится, и это уже точно не поможет приблизиться к какой угодно из возможных истин. Поэтому я выделил для себя две главные черты претенциозности:

Игровой процесс, как и дизайн в принципе, является вторичным по отношению к Посылу.

Автор говорит с игроком напрямую, перекрикивая содержание произведения и одних персонажей с помощью других, “передавая мудрость”. Абсолютно всё должно служить Великой Идее или Посылу.

Сочетание этих черт обычно приводит к следующим последствиям. Если сам процесс взаимодействия с игрой выглядит как коммуникация между игроком и автором, то каждый её элемент направляет нас к автору и отражает его взгляды. Если во главе всего стоит Посыл, содержание игры делается как можно более серьезным и драматичным, потому что Посыл содержит ценности, а ценности следует воспринимать всерьез. Эти же произведения не могут быть намеренно смешными (за редким комическим исключением между изображениями авторской мудрости) или содержать какой-то комментарий к ценностям автора. В итоге мы получаем игру, где обычно комментируются сам игровой процесс и те эмоции аудитории, которые возникают у нее органично в процессе взаимодействия.

Если автору хочется, чтобы вы испытали катарсис через страдание, то за всякое удовольствие вас следует стыдить. Возникает куда более глубокая трещина, чем разрыв между механиками и повествованием — это противостояние неинтерактивной части игры, находящейся в полной власти авторов, и того скромного пространства автономии, в котором обитает игрок. Он засиживается в своей песочнице, поэтому мы заставим его пинать котят и скажем, что этот стыд — часть взросления. Вот так мы получили кучу “симуляторов грустнявых смертоносных папаш” и “глубоких произведений о наших тревогах”, где вы выдавливаете недругам глаза, крошите головы и прыгаете через пропасти, выкопанные строго по ГОСТу.

Проблема с таким архетипом игр не в том, что они плохи сами по себе. Возможно, передаваемые ценности действительно окажутся четко сформулированными, без расхожего лицемерия в духе “научим тебя эмпатом быть, так что следующие 20 часов готовься к циничной душегубке”. Возможно, кому-то удастся найти оригинальный способ дать комментарий через саму игру. Обычно проблема возникает, когда авторы “претенциозных игр” игнорируют слабые стороны интерактивного медиа, но в то же время отрицают сильные – ведь игры и удовольствие для детей, а детям не место в галерее искусств. Еще хуже, когда это сводится к подражанию более устоявшимся и престижным среди стареющего поколения кино.

Поэтому в Дэвиде Кейдже, Кене Левине и Ниле Дракманне настолько легко узнаются псевдоинтеллектуалы-самозванцы. Все трое хотели бы заниматься чем-то другим, более престижным вроде кинематографа или театра.1 Судя по различным интервью и свидетельствам, с ними невыносимо работать;2 они копируют чужие фильмы и образы культуры, но кроме подражания им сложно что-то представить аудитории. Зато они обожают читать игрокам нотации как в собственных работах, так и в разговорах. Их портреты заслуживают отдельных апокрифов, но сейчас хотелось бы поговорить не о них. Легко топтать презираемое, поэтому давайте усложним мне задачу и пройдемся по тому, что я люблю.

Автор за гранью добра и зла

Что можно сказать о Хидео Кодзиме? Думаю, его история представляет наибольший интерес, так как за свои 30 с лишним лет он успел пройти, кажется, до обоих концов спектра претенциозности. Возьмем Metal Gear Solid – за четверть века в серии было достаточно высокохудожественных моментов, и в самые наивные минуты этих игр Кодзима кажется наиболее искренним. Если его вдохновил Майкл Бэй, то, черт возьми, сейчас вы будете смотреть на религиозно воспроизведенные ходы режиссера с присыпкой поп-культурных референсов. Кодзима не судит. Ему просто нравится куча вещей. Наполовину MGS – это капсула с любовным посланием культуре, на которой вырос один человек.

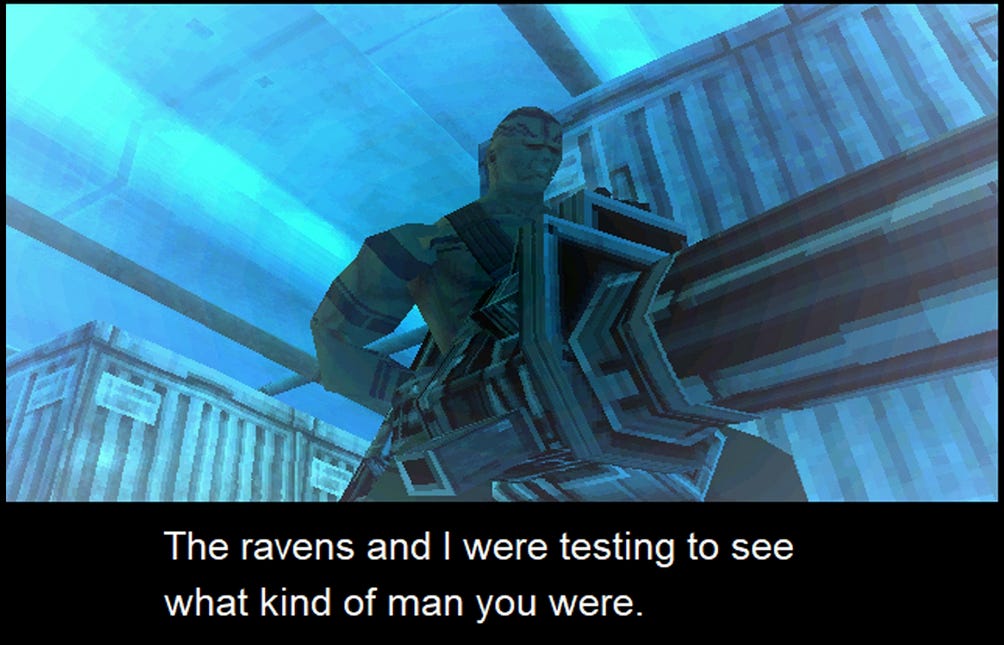

Оригинальная Metal Gear Solid получилась бойко срежиссированных технотриллером, разбавленным гротескной маскулинностью и парой не особенно смешных шуток. Вы без труда разглядите за плечами героя плеяду VHS-боевиков между «Крепким Орешком» и «Скалой», но вряд ли найдете ровно такой же фильм, чтобы прямо MGS с роботами и киберниндзя на пленке. И посыл, конечно, там есть, причем не только анти-ядерный – многое осталось за кадром перевода с японского, но при достаточном знании языка легко раскопать повестку реваншизма и дробления национального мифа послевоенной Японии. Впрочем, ничто из этого не оказывается домашним чтением перед экраном, и первую MGS можно пройти как техно-милитари-самурайскую притчу.

А вот в сиквеле Кодзима явно надавил на большие смыслы, и ему крупно повезло вслепую предугадать такое количество современных тенденций из 2002 года, от алгоритмической цензуры до fake news и идеологически заряженных форумов. Но вообще вы пробовали проходить MGS2 на высшей сложности? Видели, что там творит искусственный интеллект? Местные болванчики ели бы тесты Тьюринга на завтрак, если бы общались так же, как они умеют воевать, уровень ничуть не слабее F.E.A.R. в этом отношении. И да, теперь нас нагружают тонной бейхем-катсцен с размышлениями о трагичности бессмертия и постоянными перерывами на радиоспектакли по кодеку. Но все это вы можете пропустить. MGS2 долгое время оставалась недопонятой во многом из-за издевательского отношения Кодзимы к ожиданиями фэнов. Все хотели вновь сыграть роль трагического мужика, а тут большую часть времени мы с завистью смотрим на него со стороны от лица тонкого блондина с плоской задницей, полной противоположности маскулинным типажам.

В сравнении понять статус шедевра MGS3 значительно легче. Проще её наполнение, меньше деталей в подрезанных диалогах, больше визуального повествования, развеселый цирк уродов в широких мазках – никаких техноготических трагических квироподобных фигур из MGS2, бросающих тень на весь сюжет; тут простые эмоции с простыми именами, убили и забыли. Сравните сами: MGS2 предлагает нам бороться с толстым маньяком-подрывником на роликах и полуголым кровососом, а MGS3 выставляет против нас уморительного деда-снайпера с берданкой и огнеметчика в скафандре.

От последних рудиментов баланса между повествованием и интерактивностью в MGS4, кажется, избавились окончательно. Слышал множество противоречивых мнений о том, сколько в ней Кодзимы и корпоративного желания выжимать деньги фансервисом, но вот в чем штука – а есть ли разница? Конечно, MGS4 как финальной на то время главе саги приходится говорить о себе и закрывать сюжетные линии. Но если произведение озабочено исключительно собственным концом и миром после себя, то что оно может сказать о мире вне этой обращенной внутрь призмы?

Игра вышла затянутым, даже протокольным фестивалем фансервиса, и здесь уже хорошо видно, что сам Кодзима и есть главный фанат своего детища. Поэтому расслабленный и несколько топорно сделанный шутер от третьего лица за каждым углом прерывается на длиннющие экспозиции, где наконец-то нам Объяснят Все. А еще прикормят получасовой лекцией об ужасах войны: знаете, почему побежденного босса (женщину модельных пропорций в экзоскелете, 4 раза) зовут Смеющимся Осьминогом или Плачущим Волком? Так вот слушай, игрок, сейчас я тебе полчаса буду рассказывать про ужасы войны и ПТСР, чувствуешь, как это грустно и страшно, они теперь всегда смеются, плачут и злятся. На самом деле, присутствие женского квартета с ПТСР (у каждой из квартета!) с такими именами объясняется проще: берем имя персонажей оригинальной MGS, даем оружие от боссов сиквела, названия эмоций тащим из третьей части. Тяп-ляп и в продакшен. Такое решение мог принять одновременно и автор с комплексом сверхценных идей, и корпорация, ставящая на фансервис; разницы между ними нет. Возможно, рядом с Кодзимой постепенно исчезли люди, готовые ему возразить или отнестись к его идеям критически – в качестве контрпримера времен MGS2 можно вспомнить Агнесс Каку со злобным интервью. Кстати, про конфликтные отношения и величие там тоже есть важный пассаж:

“...парня, работавшего над первой MGS, Джереми (Блауштейна), Кодзима с тех пор обвинял в несовершенстве перевода, и дошло до того, что его работа была полностью заменена GameCube; девушку, работавшую над MGS2, обвиняли в том, что она мешает передать всё величие игры, и о ней продолжают говорить в Интернете как о плохой родственнице; Я не знаю, как обстояли дела с третьей частью, я отказалась от работы. Но если Кодзима решит, что MGS4 не стала блестяще совершенной, то, возможно, Райан (Пэйтон, редактор локализации MGS4) вступит со мной и Джереми в клуб плохих родственников”

Впрочем, поразительнее всего существование в MGS4 обязательной вымораживающей стелс-секции: нам нужно проследить за шпионом в сонном европейском городе, лавируя между солдатами. Эпизод испытывает терпение, и любая ошибка грозит не перезапуском с чекпойнта, а необходимостью разбираться с патрулями и искать цель для преследования заново. И это в серии, которая в принципе заложила фундамент жанра! Идеальная иллюстрация вторичности игрового процесса, подающего с конвейера фансервисные зарисовки.

MGS V? Ну, в ней есть куча систем, и её легко представить разудалым Рэмбо-симом, но нельзя не заметить, что как только персонажи начинают распутывать клубки интриг, хочется зевать? Зачем нам вообще это всё – приквелприквела, объясняющий отдельным конфликтом даже не предпосылки, а удаленные первопричины уже законченной истории? Понятно, что приходится комментировать собственное наследие – идентичность серии уже не завязана на технотриллере о грядущих технологиях и практиках обхода военно-промышленным комплексом программ по разоружению, теперь этосерия о героях, выросших из собственных историй.

Проще говоря, это «Назад в будущее 3». В каждой игре содержится куча отсылок к реальной культуре – фильмам, книгам, музыке, истории (игр Кодзима откровенно стесняется), но с течением времени вокруг этой искренности цитирования выстроился контекст все более технически сложной разработки, и в итоге невозможно игнорировать вопрос – а стоят ли вкусы одного человека такого труда? В среднем каждые 15 минут вы будете читать титры, где обязательно проскочит ‘Directed by Hideo Kojima’, но правда в том, что над игрой работала тысяча человек. Да и любовь к языку кино при новых вычислительных возможностях не сделала из игры более взрослое произведение: теперь у камеры появились правдоподобные “абрамсовские” блики, камеру трясет на бегу несуществующего оператора. А мы получили вот такую постановку:

В фрагментах этих катсцен в глаза бросается прежде всего бездумное следование тенденциям современного игре кино: трясущиеся руки какого-то папарацци-вуйяериста, подобострастно фиксирующего на подкошенных ногах реакцию одного героя, затем второго, снова первого, постоянно крутит головой. В общем-то, мелочь на фоне более значительных проблем игры, но через её линзу можно различить симптоматические изменения в подходе MGS V. Да, учёные мочились от страха и в первой игре, но тогда у нас был органичный контекст. В редком для игры хоррор-сегменте мы шли по следам чьего-то насилия: тела охранников резали и швыряли в стены как бильярдные шары, судя по вмятинам в металле. За углом почти полностью прозрачный силуэт удерживает еще одного умирающего бедолагу над головой, легко швыряет его на землю и проходит в комнату, где прячется нужный нам человек. Тяжело не бояться, когда ты и так заложник, а тут к тебе еще и врываются двое головорезов.

Впрочем, у мочеиспускания есть и техническая функция – сложно сделать живой диалоговую сцену с двумя неподвижными собеседниками, у которых из мимики только покачивание головой. Физиологическая реакция здесь компенсирует дефицит выразительности. Спустя четыре игры и чуть больше 15 лет такой же пугливый ученый мочится лишь потому, что мы это уже видели раньше. Узнали, согласны. Точно так же попытки вставить в MGS V блики и “ручную камеру” одновременно призваны разрешить проблему дефицита, но уже другого качества, а именно дефицита режиссуры. К тому же, инструменты здесь тоже подобраны будто бы по принципу популярных на тот момент киноходов. Хочется, в общем, задать один вопрос.

Могут ли художники воровать?

Есть разные поговорки на тему оригинальности и способности художников цитировать или заимствовать элементы чужих работ, что никак не мешает им создавать великие произведения. Диапазон мнений в зависимости от интересов здесь обычно прослеживается между позициями “не существует ничего оригинального, зачем вообще переживать” и “высоким искусством может быть только уникальная работа”. Но мне ближе всего формулировка, высказанная вот в этом видео:

Пэт Финнерти, автор критического (но веселого и остроумного!) ролика о песне Dani California группы Red Hot Chili Peppers говорит “there’s a rule to the rip – you should make it your own”, то есть позаимствованное нужно сделать своим. Не присвоить себе авторство, разумеется, но добавить что-то от себя, улучшить оригинал. Например, говорит Пэт, так получилось у автора заглавной темы «Охотников за привидениями», Рэя Паркера-младшего. В основе композиция полностью повторяет песню I Am the New Drug группы Huey Lewis and the News, но дополняет её одним проигрышем. Да, Льюис позже успешно засудил Паркера за плагиат, но написанный для фильма рифф – главная причина, по которой вы скорее вспомните «Охотников», а не песню I Am the New Drug. Прогрессия аккордов (а они, будем честны, постоянно повторяются у кучи популярных песен) здесь скорее дает удачную основу для мелодии Паркера, задающей идентичность всего фильма.

Из видеоигр хочется отдельно вспомнить бесплатную The Looker, пародирующую The Witness. Брэдли Ловелл рассказал о своей работе над пародией на конференции GDC, посвятив часть выступления непростому вопросу: почему видеоигровые пародии практически всегда проваливаются, если у The Looker все получилось? Типичная проблема пародий заключается в том, что они берут чужой материал в качестве сюжетной основы для каких-то общих шуток, обычно гротескных преувеличений и скабрезностей. Такие пародии несостоятельны сами по себе, неинтересны в отрыве от оригинальных произведений, и уж точно ничего не улучшают относительно оригинала. Мир не обеднел бы без «Знакомства со спартанцами» или PYST, о провале которой рассуждает Ловелл.

Но иногда даже в таких никудышных пародиях встречаются удачные шутки. Лично я бы причислил к таким сцену с убийством Бренды в «Очень страшном кино» (Бренда бесит зрителей в кинотеатре, и они убивают её), потому что она дает понятный комментарий эпизоду из второго «Крика» — не могу представить, что во время съемок последнего никто не задумывался о реакции зрителей из пародии. Об этом говорит и Ловелл: в пародиях можно доводить особенности оригинала до гротеска, но не менее важно выразить мысли, которые возникали у аудитории во время знакомства с исходным произведением. Вписать шутки про пердеж можно куда угодно, но это едва ли позволит нам взглянуть на тексты и фильмы с новых сторон.

Вопрос хорошей пародии подсвечивает для меня проблему более масштабную – некоторые произведения поверхностно заимствуют чужие образы, но не для того, чтобы их улучшить или прокомментировать, а чтобы за их счет заработать себе очки, взять взаймы чужой статус. Скажем, дилогия Resident Evil Revelations обращается к классической литературе, и вся вторая часть полнится отсылками к Францу Кафке. Думаю, серии необязательно цитировать сложные источники вроде Алигьери, чтобы оправдать собственные сюжеты (оригинальная Resident Evil 2, на мой взгляд, вполне достойна), и цитирование Кафки не приблизило игру к списку “лучших игровых сюжетов”.

И то же самое можно заметить у Дракманна и Кейджа. С последним все понятно – “взрослые” истории Кейдж путает со “взрослым” содержанием, поэтому в его играх мы смотрим на голых женщин в душе, неловкие цитаты из хроники реальногоинституционального расизма и фильма «Я, Робот» без малейшей собственной выдумки. Но с Дракманном все интереснее: при обширном наборе источников вдохновения для The Last of Us, в ней сложно найти что-то свое. Добродушные каннибалы, долгий путь по Америке, стрельба вниз головой – всё это в разных пропорциях мы могли видеть в «Дороге», «Дитя человеческом» (откуда TLOU берет добрую половину сюжета), «Ходячих мертвецах» и Dead Space 2.

Из своего у Дракманна, кажется, остается только Посыл (вот мы и вернулись к началу текста). Он вообще любит читать морализаторские лекции и рассуждать о смыслах игры, причем на этом поле ему уже некому возразить: имя Брюса Стрейли, вложившего в эти же смыслы не меньше труда, не звучит ни в последних интервью, ни в титрах сериальной экранизации. Можно приписать все заслуги серии Дракманну, но если почитать материалы времен выхода игры, станет очевидно, насколько в первой TLOU много коллективного участия, от переписанных характеров персонажей до некоторых полюбившихся игрокам эпизодов.

Занятно, что практически все идеи Дракманна, названные им же и его коллегами неудачными, в итоге оказались воплощены в сиквеле – сами коллеги только по каким-то причинам ушли с корабля. Вообще, личность Дракманна как художника, как и проблематика обеих игр, заслуживает отдельного большого текста, и мы об этом обязательно поговорим, но не здесь. Сейчас обойдемся тем, что у нас есть пример стереотипного Творца, не высказывающегося против приписывания себе чужого вклада и активно заимствующего чужие сюжеты.

О чем молчит великое искусство

Штука в том, что Великие Произведения обычно обретают свой статус не из-за того, что их авторы умны или прекрасно владеют ремеслом. Прежде всего, такое произведение, которое условное большинство обычно записывает в вечное искусство, заставляет Ощущать Чувства, прожигает след в наших нейронах. Ага, вот этот парень по имени Грегор Замза проснулся и понял, что он превратился в огромное насекомое; не знаком ли многим из нас страх однажды проснуться меньшей, жалкой и противной самим себе версией себя? Кошмарный абсурд, но разве реальность вокруг не бывает абсурдной? В детстве я обожал «Терминаторов» за взрывы и какое-то ощущение жертвенного героизма, способного погасить ядерное пламя апокалипсиса. Чуть позже добавилось понимание технических особенностей фильма. И вот незадолго до написания этого текста я случайно наткнулся на него.

Я потерял счет просмотрам, но и теперь, спустя почти 30 лет с первого сеанса, я нашел, чему удивиться в этот раз. Отметил для себя особенную гармонию между Т-1000 и образом полицейского, который постоянно выбирает машина для убийств. Форма полицейского открывает для этого терминатора большинство дверей, внушает доверие, но самое главное – за весь фильм никто ни разу не подозревает полицейского в убийствах, не возникает никаких вопросов, человек в форме не может оказаться под подозрением. В определенном смысле, если Т-800 в исполнении Шварценеггера стал, как отмечает Сара Коннор, “идеальным отцом, который никогда не напьется и не ударит”, что она сама признает безумным положением вещей, то его соперник стал идеальным блюстителем закона. Он олицетворяет собой сингулярный машинный порядок, и отправляется в прошлое наказать преступника еще до того, как он совершит свое преступление против системы (интересно, что единственное злодеяние Джон совершает не против другого человека, взламывая банкомат); еще и бегает Т-1000 отлично, на пончики не налегает.

Тем заметнее в общей картине поступок друга Джона Коннора, обманывающего Т-1000 именно потому, что видит в нем копа. Кэмерон мог бы прямо сообщить мне через свой фильм каждую из его истин, проговаривая абсолютно все, но говорится лишь то, что заставило меня Ощущать Чувства – например, монолог о том, почему люди плачут. При спорных заимствованиях первого «Терминатора» у писателя Харлана Эллисона и моей нелюбви к Кэмерону как режиссеру с трудом представляю, что эта последняя сцена «Судного дня» могла быть откуда-нибудь позаимствована. И подобные моменты позволяют понять, что значит “пройти проверку временем”, что такое “вечное искусство”, vita brevis, ars longa. «Судный день», пожалуй, был первым произведением, заставившим меня поверить в абсолютное зло ядерной войны, её недопустимость (потом уже был «Босоногий Ген»). Никаких нотаций, только один сжигающий все взрыв.

Когда произведения обжигают нейроны и отпечатываются в памяти, наш жизненный путь может несколько искривиться, превратиться в орбиту вынесенных мыслей, и раз в пару лет, возможно, когда вам совсем худо, вы возвращаетесь к той самой книге, фильму или песне с крутым текстом. Черпаете силы и вспоминаете себя прошлого. Проходите по спирали, видя в таких произведениях ориентир, а за ними – чуть больше того, что позволяет вам разобраться в том, как быть человеком. У берегов памяти об этих чувствах можно бросить якорь в самые беспокойные из времен. И когда другие люди тоже спустят свои якори рядом с вашим, ощутят те же чувства, что и вы, разделят их с вами, тогда вы поделитесь огнем друг с другом, и он от этого не потускнеет. Тогда вы согласитесь, что такой-то фильм — великая штука, натуральный психоделик в трубке мира. Shit is dope.

Здесь же лежит и главная опасность – если мы говорим о чувствах, отделить искусство от чего-то в духе порнографического наркотика очень сложно (для приличия назовем это “стимуляторами аффекта”). А вот взломать наше восприятие проще простого. Во всяком случае, в пылу момента, когда мы смотрим на дорогие картинки и наблюдаем мастерскую актерскую игру. Недавней ночью я увидел по телевизору трейлер какого-то фильма: мужчина потерял жену и не мог справиться с утратой. Что-то в сердце заныло, и я лишний раз погладил руку уже спящей жены.

Был ли этот фильм шедевром? Не знаю, с равной вероятностью он мог оказаться и серьезной вещью, и мелодраматичной слезодавилкой, я почти не слышал ни слов, ни музыки, лишь обрывки фраз на минимальной громкости. Дело тут, конечно, не в образах на экране, а только в моей способности легко их примерить на себя и понять, что я бы чувствовал в такой ситуации. Заслуги фильма в этом нет. Но в остальном, при определенном отдалении можно выделить ключевое различие между искусством и стимуляторами аффекта.

Искусство (обойдемся без эпитетов величия, но можете представить стереотипное величие, с большой буквы) позволяет взглянуть на себя из другого времени, заставляет Чувствовать, и это важно, если человечество хочет действительно воплощать в себе лучшие этические качества. Каждый раз, когда вы возвращаетесь к чему-то искреннему, вы можете стать лучше. Поэтому мы так часто спорим о статусах произведений: нужно пройти с ними какую-то дистанцию, пережить с ними время, понять, насколько их авторы искренны.

Поэтому же мы обычно не находим в таком искусстве простых ответов, скорее учимся задавать полезные вопросы или открывать в себе новые грани чувств. Природа наркотиков и порнографии парадоксальна: в них не содержится вообще никаких вопросов, на которые можно было бы искать важные для личности ответы, они призваны дарить гарантированное удовольствие. Но в отличие от искусства, чем больше вы их потребляете, тем меньший эффект они оказывают, вы начинаете буквально меньше чувствовать, пока не превратитесь в живой труп, философского зомби или просто тело, пытающееся выйти из болота, ходя по кругу. У этих вещей больше общего с дерьмовым псевдоинтеллектуальным искусством, в котором авторы спускают вам скрижали со своими простыми истинами в духе “насилие плохо” и “рабство нехорошо” – это акт кооперативной мастурбации, бесполезной деятельности ради удовольствия от подтверждения статуса художника.

Мы неплохо научились составлять истории и строить воображаемые миры, но это работа интеллекта, а не чувств. Воровство и присвоение – понятная стратегия; воруешь то, у чего чувства и статус уже есть, показывая, будто и в твоей работе всё это присутствует. Дерьмовые авторы слишком неуверенны в себе и одновременно слишком влюблены в себя; в попытках заставить вас переживать им приходится обращаться к признанно великому искусству, на которое может указать каждый со словами “да, вот от этого я почувствовал что-то новое, чего во мне раньше не было”. Поэтому некоторые громкие авторы видеоигр, мечтавшие о карьерах режиссеров или театральных постановщиков, так стесняются своего медиа, предпочитают о нем не говорить и своими сюжетами пытаются комментировать придуманный ими же портрет игрока – близорукого, жестокого и самовлюбленного ребенка. Что делать намного проще, если дать игрокам из всех возможностей самовыражения лишь насилие.

Убей собаку. Зачем ты убил собаку? Разве ты не знаешь, что насилие – плохо? Чувак, убивать собак – не круто. Надеюсь, тебе стыдно.

Штука в том, что на самом деле никто и никогда не обязан создавать Великое Искусство. Его невозможно поставить на поток, ведь тогда оно превратится в ремесло, но вообще не только им живет человечество. Часто, особенно сегодня, если вы смогли сделать чью-то душевную ношу или жизнь чуть легче, чуть выносимее – вы уже сделали огромное дело, это вполне достойная цель. Просто заставить людей искренне улыбаться и смеяться неимоверно тяжело, не говоря уж о формировании ценностей и взглядов. Выжигать чужие нейроны кому-то на пользу вообще трудно. А вот научать и стыдить людей вокруг намного проще.

Закончу парой мыслей про поточный конвейер и ношу. К релизу Final Fantasy VI общая формула серии, кажется, стала приедаться: опять воины света, кристаллы, империи и юные приключенцы. Не сказать, что игры были плохими – постоянно подкручивались боевые системы, развивалась графика, и в худшем случае вы могли надеяться на бодрый темп повествования. Но в шестой игре Squaresoft решили поменять главное: герои проигрывают, наступает конец света. Какое-то время мы думаем, что остались совершенно одни. Одна из героинь, чьими глазами мы смотрим на руины мира после раскола, доходит до отчаяния.

К шестой части, когда можно было еще продолжать идти по инерции, авторы решили отказаться практически от всего, на чем они зарабатывали свою идентичность (если не считать упора на технологии), и пошли едва ли не противоположным путем. Final Fantasy VI — максималистская игра с непомерными для своей эпохи амбициями, но её не зря вспоминают как одну из главных игр как серии, так и жанра в принципе, спустя 30 лет без постоянного продвижения со стороны издателя.

Одна из вещей, которая меня бесит в The Last of Us, вообще не связана с самими играми, но она неплохо фиксирует этику производства, в которой работает Naughty Dog. По любой вирусной киногифке в интернете, но только если фильм популярен, у The Last of Us выходит своя “официальная” версия. Собственные драматические персонажи превращаются в кукольные маски, трагедии, которые так смакуются авторами, выворачиваются наизнанку ради легкого пиара. Даже по «Барби». Может, стоило бы попробовать с «Комнатой»?

Главное здесь сказали уже до меня — такие вроде бы безобидные вещи в очередной раз подчеркивают, насколько бесстыдно некоторые авторы не только пытаются выехать за счет чужих сюжетов, но и воткнуться в культурный дискурс в принципе, лишний раз напомнить о себе. Зачем существует гифка-с-Элли-Барби? Кому она кажется смешной или подходящей для “важных переговоров” кроме участников фэндома, не представляющих себя в отрыве от видеоигры? Это такой аналог словесного поноса, когда автор не может не напоминать о своем детище. Нам нужен ремастер, ремейк, ремастер ремейка и ремейк ремастера, потому что технологии и астрономические бюджеты — единственное, что Naughty Dog добавила к чужим идеям, у её игр не может быть своего места в истории, она всегда должна быть здесь и сейчас. И на ее смыслы это тоже влияет — что может быть более вечным, чем простая мысль “насилие плохо”? Но я не могу не думать, что ставку на невозможность человечества преодолеть подобные импульсы может сделать только мелочный циник.

Левин хотел стать режиссером, написал два сценария. Дракманн сначала хотел писать комиксы, а в Naughty Dog построил процесс написания игр, близкий к сериальному производству. Кейдж пришел в видеоигры как композитор, но в A word about Farenheit говорит, что во время работы с 3D-графикой “успел почувствовать себя режиссером начала XX века”, а у фильмов “нужно многому научиться”.

На Кейджа подавали в суд сотрудники за токсичные условия труда. На несговорчивость и постоянные смены курса Левина неоднократно намекают в интервью команды с Джеффом Кили, которые можно посмотреть в ремастере Bioshock, и что подтвердилось позже новостями о ходе разработки его последних игр. Практически все коллеги Дракманна, принимавшие креативные решения наравне с ним, увольнянись, Naughty Dog уличали в нормализации кранча.

Очень приятное эссе, но мне кажется, что я не увидел в нем... цели? Как будто бы рассуждение на тему, но при этом саму тему задает только подзаголовок, а остальной текст... Раскрывает мотивацию, взгляд и бекграунд автора, но будто не двигает тему. Это мог бы отчасти скомпенсировать вывод, но я его тоже не увидел, к сожалению 😢 Это не отменяет того, что читать было интересно и много вещей зацепили меня по ходу дела.

Заметки:

👉 "ведь игры и удовольствие для детей, а детям не место в галерее искусств." - к сожалению я не понял, это сардонические озвучивание взгляда artsy авторов или позиция автора эссе, т.е. твоя позиция?

👉 "При...моей нелюбви к Кэмерону как режиссеру" - просто любопытно, за что ты его не любишь? Не ставлю целью дискутировать на эту тему, просто любопопытно :) Меня вполне устроит суперкороткий ответ, чтобы ты не тратил на это время.

👉 "Часто, особенно сегодня, если вы смогли сделать чью-то душевную ношу или жизнь чуть легче, чуть выносимее – вы уже сделали огромное дело, это вполне достойная цель." - тысячу раз да! Блестяще сказано. Видел тому много подтверждений в своей жизни, по обе стороны - и как потребитель, и как автор. Когда происходит такое, это действительно здорово, важно, это едва ли можно переоценить.

👉 "Зачем существует гифка-с-Элли-Барби? Кому она кажется смешной..." - этот момент показался мне занудным. Мне лично эта гифка показалась забавной, я отметил про себе "забавно" и через секунду забыл про нее. Кому-то она покажется даже не забавной, но смешной - ну и пожалуйста, едва ли это плохо. Кому-то она не понравится совсем и тоже пожалуйста. Во всех случаях это секундная реакция и всё, т.к. это всего лишь пример т.н. snackable content, то есть мелкого мусора, из которого состоят ленты соц.сетей. Ни больше, ни меньше. Попытки здесь ковырять глубже мне кажутся явным примером гиперсемиотизации, т.е. поиска скрытых смыслов и подоплек там, где их нет. Иногда красные занавески - просто красные занавески, человек, который дурачится в связи с хорошим настроением - просто дурачится, а придурковатая гифка - просто придурковатая гифка 😅

( Имхо, уже слишком много внимания и рассуждения для одной гифки (ок, для семейства гифок) со стороны нас обоих )