В 2023-м году издательство «Бомбора» выпустило книгу «Bloodborne. Антология. Отголоски крови» под редакцией Саймона Паркина. Над этой книгой мне повезло поработать в качестве научного редактора вместе с чудесным переводчиком Владимиром Лымаревым.

Книга у Паркина получилась, на мой взгляд, одновременно красивой и несколько поверхностной, или просто не о том, чего можно было бы ждать по обложке. «Отголоски Крови» следует читать как слепок влияния игры на журналистов, игроков и эссеистов. Все глядят в бездну глубин этого мира, и каждый видит что-то свое. Есть там, правда, и несколько исключительных эссе, добавляющих книге ценности; одно из них затрагивает связи между городом Ярнам и настоящим Эдинбургом, например. Нам с Владимиром во время работы над книгой оставалось лишь оставлять примечания к тексту; их мы написали приличное количество. Этот же текст можно считать своего рода неофициальной дополнительной главой к этой книге, развивающей рассуждения авторов Кристиана Донлана и Натали Клэйтон, чьи эссе ближе всего подбираются к анализу связей между игрой и историей.

Думаю, что обилие чудовищ и лавкрафтианский поворот ближе к середине Bloodborne скорее мешает увидеть, насколько аутентичным оказался взгляд FromSoftware на историю медицины и субъективный опыт европейского горожанина XIX века. В некоторых аспектах — случайно или нет — Bloodborne подходит к сеттингу практически с документальной дотошностью. Можно было бы перечислить каждую параллель, явную отсылку и случайные совпадения, но мне хотелось дать более общую картину того, как именно игра передает дух эпохи. Поэтому я написал о трех вещах: вони, мясе и медицине.

Зловоние

Регулярно в Bloodborne вы часто будете слышать и читать что-то о запахе. В играх с таким материалом работают редко даже на уровне текста — можно легко передать образы, звуки, даже ощущение массы. Запахи же опосредованы еще сильнее, ведь их нечем ощущать с экрана.

Но в Bloodborne о них говорят постоянно. Начнем с себя - вернее, с одежды, которую мы можем надеть. Вот что можно прочитать в описании одеяния Гаскойна:

“Охотничье одеяние, которое носил отец Гаскойн. Похоже на охотничий наряд, созданный в мастерской, однако оно пропитано тяжелым чудовищным зловонием, которое разъедает Гаскойна.”

Или сета обугленного охотника:

"Один из основных предметов охотничьей одежды, изготовленный в мастерской. Результат нашествия чудовищ на Старый Ярнам, закончившееся огненным очищением города. Создан, чтобы хорошо защищать от огня. Владельцы этого одеяния выследили жертв нашествия, которые выжили среди пламени и запаха сгоревшей крови.”

Здесь мы сталкиваемся с небольшими, но значительными неточностями русской локализации, так как в обоих описаниях речь все же идет об одном и том же зловонии. В описании обоих сетов в английском используется слово stench, то есть речь идет о вони, сильном неприятном запахе:

“...tainted by a pungent beastly stench...”

“...the scourge who survived the raging flames and stench of singed blood...”

Вашу “вонь” комментируют враги в ранних локациях Ярнам, о вонючей крови говорит Людвиг после битвы. Характерно, что о зловонии чаще всего говорят либо по отношению к зверям, либо к крови, но не к дерьму в канализации.

В общей сложности за не самую пышную текстом игру слово stench встречается нам восемь раз из уст разных персонажей и описаний предметов.

В часовне Идон — одном из относительно безопасных мест до какого-то времени — нас встречает безумный, но безвредный обитатель. Он не узнает нас по запаху из-за благовоний, расставленных вокруг, и говорит, что в этот раз плохо будет даже тем, кто заперся дома. Безопасно же здесь не из-за крепких дверей, а из-за расставленных повсюду благовоний, отгоняющих чудовищ.

“Хм? О, ты, должно быть, охотник. Прости, вероятно, ладан замаскировал твой запах...”

“...Запах ладана отпугивает чудовищ. Расскажи… Пусть они [другие люди] придут сюда. Если тебе не сложно…”

Все это может казаться яркой выдумкой для сеттинга, но на самом деле это крайне достоверная картина мира как для жителей Лондона и Эдинбурга XIX века, так и для их американских современников. Дело в том, что в тот период не была принята в качестве основной микробная теория болезней — о вирусах человечество вовсе узнает в 1890-х, то есть уже на исходе столетия. Медицинская картина болезней того времени значительно отличалась от наших представлений сегодня.

Где люди болеют? Там, где плохо пахнет. Плохой запах — источник холеры, бубонной чумы, хламидий, лихорадок, расстройств желудка, сна, настроения и кто знает чего еще. Это представление закрепилось и в языке — свое название малярия получила всего столетием раньше в итальянском, и буквально означает “плохой воздух”, перейдя в английский в середине XIX века. О том, что болезнь разносят москиты, а не запахи, человечество, опять же, узнает позже. Страшнейшим переносчиком хворей считался воздух ночи — его буквально так и называли на английском, night air. С заходом солнца воздух превращался в яд.

Во всяком случае, в это верила куча людей вне зависимости от уровня образования и положения — например, отцы-основатели США. В дневниках второго президента Джона Адамса упоминается любопытный случай ночевки с Бенджамином Франклином, когда они поспорили из-за открытого окна. Более консервативный в представлениях о гигиене Адамс боялся сумеречного воздуха, а теории товарища казались ему малопонятной душниной, так что окно в итоге все же открыли — слишком уж Франклин разошелся в своих объяснениях, как все устроено на самом деле.

Масштаб и хаотичность эпидемий тех времен сопровождало полное непонимание механизмов заражения среди населения. Кто-то писал, что нужно все наглухо закрывать, но типичные жилые здания не имели хорошей вентиляции, так что многие горожане спали в сырых просторных гробах, и все равно заболевали. Учитывая общие условия жизни для большинства европейских горожан, сложно представить, чтобы они вообще могли защититься от вони и затхлости. Запах долгое время оставался единственной надежной мерой болезненной угрозы, и окружать себя следовало целительными ароматами.

Примерно так и мыслила значительная часть европейского населения примерно до середины-конца XIX века, до прорывных работ Джона Сноу по изучению вспышки холеры в 1854-м, опытов Луи Пастера в 1860-х и открытия возбудителя сибирской язвы Робертом Кохом в 1877-м. Одним из фундаментов медицинской науки континента в части возникновении болезней до этого момента оставалась миазматическая теория. Именно согласно ей болезни переносятся исключительно “плохим воздухом”, туманом, дымом, ну и, как вы уже поняли, ночным воздухом. Впрочем, несмотря на некорректность этой научной модели, она все же способствовала строительству развитых сетей канализации, чтобы запахи стоков не так беспокоили горожан. Благовония же, согласно этой модели, работали как своего рода антисептики.

Так появились два модных аксессуаров эпохи — маленькая уксусница и помандер (vinegarette и pomander в английском). В них размещались пропитанные уксусом губки, чей аромат следовало вдыхать во время прогулки по особо вонючим районам, чтобы не заразиться. Выглядели они так:

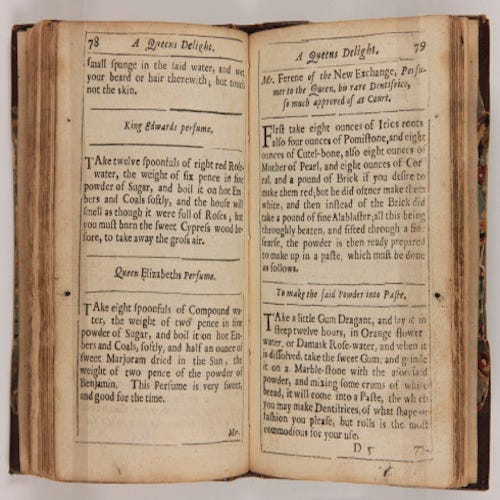

Все это в совокупности превратило подбор личного парфюма в вопрос здоровья и статуса. Лучше пахнешь — здоровее будешь. Разумеется, в изобилии благоухающих средств себе не отказывали знать и короли. Кроме описания инвентаря Елизаветы I, в котором упоминаются помандеры, сохранились множественные документы эпохи, помогающие лучше понять, как пахло британское общество несколько столетий.

Благодаря торговле с Востока импортировали апельсины и жасмин — постепенно распространились книги рецептов, по которым можно было самим изготовить “королевские” благовония. И да, дожившая до наших дней традиция украшения апельсинов гвоздикой на Рождество тоже уходит корнями к практике защиты от миазм.

Но что, если запах нам в принципе не знаком? Тогда он рождает неуверенность — чужестранец болен или здоров? А не заражусь ли я чем-нибудь от него? В Bloodborne нам достается роль именно такого чужака, пришедшего в город, известный исцеляющей все недуги кровью. Значит, все чужаки больны и несут заразу, раз приезжают в Ярнам.

Расцвет чумы обычно поднимал ксенофобские настроения — и в Bloodborne по нашему запаху в нас распознают незваного гостя; для многих в игре мы оказываемся незнакомцем именно из-за запаха. Среди хора выкриков, завываний и всхлипов иногда от ярнамитов-дружинников можно услышать, как мы пахнем для них:

“Эта вонь... пахнешь чужаком…”1

Незнакомо пахнешь — несешь болезни. Вряд ли от нас воняет на самом деле: проститутка Арианна при первой встрече называет наш запах “странным” и говорит, что его не спутать с вонью крови и чудовищ.

О, что за странный запах... Его ни разу не спутаешь с запахом крови и чудищ. Но что это?

Можно считать теорию об отравляющем ночном воздухе наивной, но стоит учитывать, насколько всего за пару столетий изменился образ жизни значительной части европейцев. Города разрастались в размерах, появились первые фабрики. Обычно расширению мешали либо старые стены, либо ландшафт, что приводило к повышению плотности застройки. Уклад жизни для многих при этом все еще предполагал активное использование животных. К смогу от сжигания угля добавился несбиваемый запах аммиака, вывозить отходы было слишком далеко, и нередко он складировался рядом с домами.

Исследовательница периода Памела Гилберт в статье Medical mapping: the Thames, the body, and Our Mutual Friend2 отмечает постепенное изменение отношения к городским отходам. Ранее, когда города еще казались “увеличенной деревней”, отбросы, грязь и дерьмо казались неизбежной частью жизни; теперь же город выглядел колыбелью злобной, невидимой и вездесущей субстанции. Нечистоты уже считались не издержками самой жизни, а практически оживающим врагом всего человеческого. Зловоние города поднималось буквально из земли.

Но откуда вонь исходила на самом деле, и все ли продукты жизнедеятельности стоит считать частью огромного невидимого врага? Как в итоге побеждали постоянные эпидемии и развивали медицину?

Мясо

В одном из главных учебных пособий по медицине Британии тех времен — «Словаре практической медицины» — автор Джеймс Коплэнд характеризовал все запахи животных как потенциальные причины заболеваний.

“Некоторые… причины болезней, имеющие немаловажное значение, в частности болотные миазмы и вредные испарения животных, действуют непосредственно на органические нервы легких и на саму кровь посредством впитывания.”

Такое отношение медиков к животным можно расценивать как проявление здравого смысла в отсутствие более совершенных технологий исследований. Люди в городах болели намного сильнее, чаще и опаснее. Вони в них тоже было больше. Если обращаться к статистике, то из доступных данных получается следующая картина.

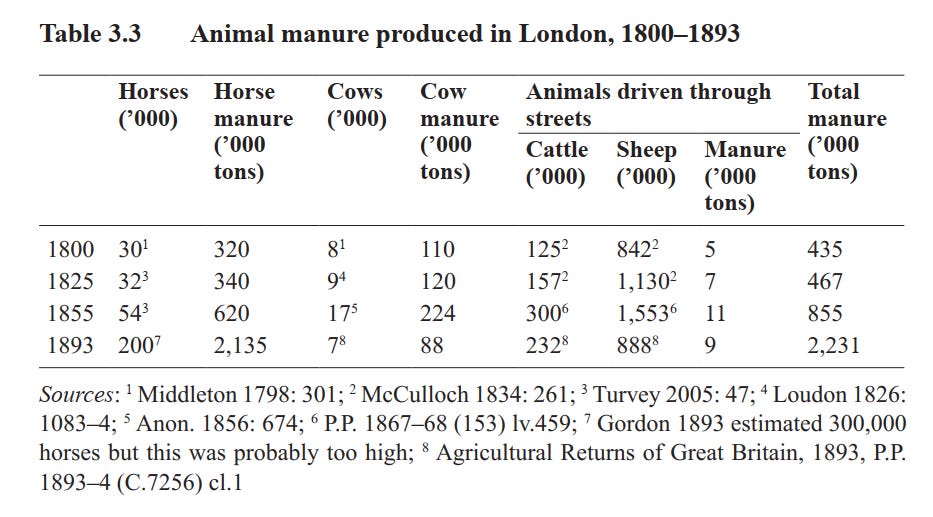

В Лондоне по разным оценкам количество одних только лошадей увеличилось с 11 000 в начале XIX века до более чем 200 000 к 1900-му году. По некоторым оценкам, они производили более 2 миллионов тонн навоза.

Для сравнения, в Нью-Йорке в 1900-м насчитывалось около 130 000 лошадей, производивших 400 000 тонн навоза. Прослеживается занятное расхождение в статистике, но, думаю, можно получить общее представление о порядках чисел, с которыми работает статистика.

Для нас же важно, что эти сотни тысяч скакунов не находились на каких-то удаленных лугах за городом — многие из них жили и трудились на благо человека исключительно на территории Лондона, Эдинбурга, Нью-Йорка и прочих подобных мегаполисов. А значит, испражнялись, болели, гнили и умирали они там же.

Еще до этого взрывного роста лошадиных сил, в 1842-м, в «Отчете о санитарном состоянии трудящегося населения Великобритании» уже содержались упоминания гниющих останков, частей тел и крови на улицах. Но в то же время, отношение самого населения к этим вопросам оставалось противоречивым. Характерный аспект привычности и социального напряжения в духе “свое не пахнет” можно проследить в книге Sanitary Ramblings врача-современника Гектора Гэвина, написанной в результате променада по восточным районам Лондона. Вот один из наиболее ярких примеров скатологической топографии:

“На западной стороне работного дома Спиталфилда, куда можно попасть с улицы Куин-стрит, находится двор ночного сторожа. Куча навоза и отходов всех видов, размером примерно с довольно большой дом, свалена слева от двора; справа от дома находится искусственный пруд, в который сбрасывается содержимое выгребных ям. Этой куче дают высохнуть на открытом воздухе; с этой целью ее часто перемешивают.

…По обе стороны от этого ужасного скопления экскрементов находилась фабрика по производству навоза. Справа на этом дворе было большое скопление навоза и т.д.; но слева находился обширный слой компоста из крови, пепла и азотной кислоты, который издавал самую ужасную, отвратительную и омерзительную концентрацию гнилостных запахов, жертвой которой мне когда-либо доводилось быть.

Все это место представляло собой самый отвратительный и грязный пример чудовищных безобразий, которые творятся в Лондоне против общества. Любопытно, что стороны, которые отвечали за каждое из помещений, совершенно не ощущали омерзительности своих собственных самых отвратительных нечистот. Слуга ночного сторожа упрекал производителя навоза за присутствие источника постоянных зловонных запахов, но считал, что на его двор некому и не за что жаловаться; в то же время слуга производителя навоза старательно и искренне уверял меня в полной свободе двора своего хозяина от зловонных испарений; но считал, что сгребание высыхающей ночной почвы по ту сторону стены было совершенно ужасным и достаточным, чтобы убить кого угодно.”

Наиболее полное представление об этой стороне городской жизни мне дала книга Animal Cities: Beastly Urban Stories — один из лучших найденных мной источников по теме. Эдинбург и Лондон хуже многих других городов пострадали от того, что урбанизация и повышение плотности населения наслоились на образ жизни, предполагающий наличие скота, а также массовость мясных рынков и угольного топлива.

Других животных целыми стадами вели по главным улицам на мясные рынки вроде ставшего достопримечательностью Смитфилда (вполне дожившего на наших дней) в центре города. Оттуда — на крохотные скотобойни в соседних домах.

Животных били по разным причинам, но в целом жизненный цикл практически всего городского скота сводился к тому, что оно отдавало силы при жизни, а в ее конце попадало на рынки, стол мясника или во двор живодера. Последние нередко прибегали к кипячению, когда старых и даже больных лошадей убивали и разделывали для последующей варки, чтобы получить, например, корм для кошек.

Смитфилд вобрал в себе весь ужас мясного производства: все орут, кругом дерьмо. Скотобойни — импровизированные, кустарные — окружали такие рынки и стали нехитрым, но прибыльным бизнесом. По крайней мере, это мясо точно свежее хотя бы ввиду времени разделки; в том же Эдинбурге со свежестью мяса были такие большие проблемы, что начали вводить серьезные запретительные меры. А в Лондоне в те времена насчитывалось около 1500 частных скотобоен. Почти весь их бизнес сосредотачивался на обслуживании покупателей в Смитфилде.

Но только ли на мясо продавались животные на таких рынках? В Bloodborne мы собираем кровь как валюту и материал, части тел или органы в качестве ресурсов. То же самое было и на рынке. В год обрабатывалось около 800 000 галлонов животной крови, обычно для удобрений или красок. А еще недолгое время ее пили и переливали людям для лечения.

В английском процедура называется xenotransfusion, в Bloodborne ее полный аналог называется blood ministration. В истории такую процедуру одним из первых предложил один французский монах. Первое переливание у Жана-Батиста Дени прошло крайне успешно. После второго пациент умер. В тот же год процедуру проведет врач Ричард Лоувер, до этого успешно переливший кровь от одной собаки к другой. Между Францией и Британией в эти годы шла научная гонка открытий в этой области.

Сценарий первоначального облегчения, заканчивающегося смертью пациента, был весьма распространен исторических свидетельствах того времени; кто-то попробовал экспериментальное лекарство, а затем переборщил с дозой, раздав все членам семьи и двум собакам — хоронили трех из пяти.

В XIX веке уже стала развиваться психиатрия — тогда специалистов называли алиенистами. В Италии их пациентам начали переливать кровь ягнят. Считалось, что черты спокойного животного перейдут человеку. А раз ягнята согласно Библии спокойные, милые, и обладающие “христианскими качествами”, то и человеку станет спокойнее.

Помимо крови активно продавали кости, источавшие неимоверную вонь не слабее гнилого мяса, если верить записям современников. Их размалывали в порошок и использовали не только для удобрений, но и для производства спичек — в них содержится хорошо горящий фосфор. В Bloodborne есть костяной пепел, усиливающий выстрелы из огнестрельного оружия, так что тут совсем все хорошо сходится. Прочие части звериных тел шли на производство красок, мыла, свечей, рукояток для ножей, ложек, щеток и фильтров.

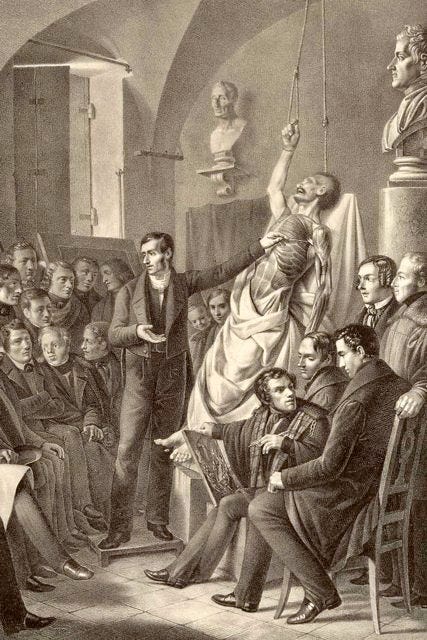

Резали, впрочем, не только животных. Тяжелейшие вызовы, стоявшие перед врачами разного статуса, требовали развития медицины. А для того, чтобы победить болезни, нужно изучить их действие на организм. Проще говоря, науке требовались трупы и развитие хирургии, уже начавшей отделение от ремесла цирюльников. Согласно декрету об убийствах 1752 года вскрытию подлежали только тела приговоренных к казни убийц. До начала XIX века хирург был кем-то средним между парикмахером и палачом, приводящим смертельные приговоры в исполнение. Но к 1800 году на политической арене появится Королевский колледж хирургов, чьи позиции укреплялись со все более очевидной необходимостью более тщательного изучения строения тела.

Ироничным следствием формирования хирургии как отдельной ветви медицины стала резкая нехватка тел для опытов, усугубленная тенденцией на снижение количества смертельных приговоров. Возник теневой рынок торговли трупами, на котором наживались наиболее беспринципные, алчные и выдавленные за рамки законных отношений группы людей.

В истории Эдинбурга есть известная мрачная страница под названием “Уэст-портские убийства”. Ирландские иммигранты Уильям Бёрк и Уильям Хэр совершили 16 убийств, чтобы продать тела на препарирование известному шотланскому хирургу Роберту Ноксу, который вел частные курсы анатомии и был чем-то вроде местной знаменитости. Тела вообще неплохо продавались, и материал для лекций нужно было регулярно обновлять. И для медиков, и для преступников это был слишком прибыльный бизнес, чтобы отказаться от риска.

Эта история, как и общая распространенность проблемы защиты захоронений от похитителей тел, очевидно послужила прототипом для одного из элементов Bloodborne. Похитители трупов на английском называются body snatchers — точно так же называют и громил, которые в определенный момент после победы над нами утащат нас в особое место.

Параллель с Эдинбургом и его университетом в Bloodborne проходит через место, куда вас забирают снэтчеры — деревня Яаар’гул, территория школы Менсиса. Там тоже кругом кадавры, катафалки и похоронный транспорт, мертвые тела. И цепи на гробах, которые можно увидеть всюду в самом городе — для защиты, чтобы никто не вскрыл и не утащил тело. Подобным образом, кстати, защищали тела родных и англичане с шотландцами. Гробы помещались либо на большую глубину, либо в специальные решетки, частично вкопанные в землю. Стоит отметить, что некоторые образы Менсиса, кстати, достаточно точно повторяют устройство анатомического театра.

В 1832-м английский парламент примет «Анатомический акт», якобы в качестве меры по борьбе с людьми вроде Бёрка, Хэра и Нокса. На самом деле, новый закон не ужесточал наказание для преступников, а создавал своего рода серую зону, размывая ответственность сторон. Его создание и принятие вообще окружало внушительное количество обсуждений и ожесточенных споров между разными группами врачей, церковью и общественностью. У всех был свой интерес: хирургический колледж постепенно монополизировал анатомическое образование; жители Эдинбурга, на улицах которого орудовали Бёрк и Хэр, били тревогу и боялись повторения трагедии; цены на трупы росли по часам, а студенты уезжали изучать хирургию во Францию.

Анатомический акт был написан совершенно недоступным для абсолютного большинства британских подданных языком, и в лабиринте текста скрывал одну важную деталь. Врачи могли законно получить вообще любое тело умершего человека, если его не забрали родственники или не ответили отказом “законные представители”. Более того, родственники могли пожертвовать тело умершего, чтобы самим не оплачивать похороны.

Законными представителями могли стать начальники тюрем, работники больниц и владельцы работных домов. Кто похоронит сироту? Как родственники заявят права на тело умершего, если их никто не оповестит о смерти? Вести бизнес стало намного проще, как бы ни протестовала толпа. Уже через год недовольные разгромят анатомический театр в Кэмбридже, что в итоге лишь приведет к росту информационной закрытости среди хирургического сообщества.

Этот эпизод истории европейской медицины также идеально ложится на события Bloodborne. За ширмой клиники Йозефки, в которой мы начинаем игру, оказывается исследовательская лаборатория, в которой ставит опыты представитель Хора — тайной организации, в чью деятельность определенно входит и хирургия. Нас просят приводить в клинику всех, кто ищет убежища, и мы можем сами, пускай и невольно, привести несчастных жителей Ярнама на операционный стол.

Вероятно, из частей тел похищенных снэтчерами людей школа Менсиса собирает Перерожденного — анатомический коллаж из человеческих фрагментов.

Различные группировки в Bloodborne преследуют свои цели, весьма далекие от медицины. Скорее они подходят персонажам лавкрафтианских сюжетов, но всех их объединяет еще один важный мотив игры, закольцовывающий параллели истории вымышленной и реальной. Как и в мире игры, в Европе XIX века тоже искали не только знаний о теле, но и лекарстве от всех болезней.

И к сожалению для многих, его нашли.

Делирий

Трагический парадокс ярнамской науки заключался в том, что исцеляющая любые недуги и повреждения найденная кровь имела слишком сильные побочные эффекты. Мы сами можем убедиться в ее силе на уровне игровых механик — как бы нас ни грызли и кромсали, достаточно вколоть в бедро шприц с лекарством, и здоровье тут же восстановится. В таком действии легко узнать чисто механическую условность, но она находит множественные отражения в тексте игры. Давно использовавшие волшебную кровь жители, как и охотники на чудовищ, сами превращаются в то, с чем сражаются и чего боятся. Страх уступает жажде.

Подобную смесь привыкания и помешательства вызывали и некоторые чудодейственные лекарства все той же Европы все того же времени. В XVIII и XIX веках особое распространение получили лекарства, содержащие опиум, настолько эффективно снимающий болевые симптомы, что многие врачи предпочитали эти средства более безопасным и зарекомендовавшим себя лекарствам.

Показательна в этом плане история смерти в 1678-м Эндрю Марвелла — человека исключительной репутации. Друг Джона Мильтона, признанный поэт, парламентарий и известный на редкость достойным образом жизни деятель провел свои последние часы в агонии. Марвелл заразился малярией, но умер от врачебной ошибки или, если точнее, врачебной упрямости и предубеждений. Несмотря на существование к тому времени доступных средств против лихорадки, врач Марвелла работал по старинке. Всех своих пациентов он лечил одинаково: сначала опорожнить кишечник, заставить хорошенько проблеваться и дать слабительное, затем пустить плохую кровь, а затем дать «териак» — смесь из 54-70 компонентов с содержанием опиума. После этого Марвелла завернули в одеяла. Так он и умер.

Смерть поэта вызвала очередной виток споров между представителями религиозных конфессий. Принятую Марвеллом смесь называли митридиатом, и многие английские врачи уже знали о существовании более эффективного и безопасного средство от малярии — хинине. Но протестанты, к числу которых принадлежал и Эндрю Марвелл, относились к нему с подозрением, так как он производился в Южной Америке, находящейся в те годы во власти испанских католиков. Это распространенное предубеждение в протестантском обществе Англии против хинина привело к повышенной смертности от малярии — из-за собственных убеждений англичане буквально травились противоядием.

Подобное разделение существует и в отношении лекарств из Bloodborne, достаточно лишь заменить разные виды крови, которой мы можем лечиться, на популярные лекарства эпохи. К тому же, некоторые врачи называли опиум “даром небес”, как говорил хирург Георг Вольфганг Ведель, что только усиливает параллели с происхождением целебной крови в игре.3

Не вся исцеляющая кровь считается хорошей: палачи Церкви выслеживают носителей особой крови, которых называют Нечистокровными. Их кровь, судя по эффекту на нашем теле, оказывается намного сильнее остальных средств, но ее использование находится под запретом, о чем едва намекает Арианна, указывая на свой статус:

“Я хотела бы отблагодарить тебя, но мне нечего предложить. Только мою кровь. Но нужна ли тебе кровь шлюхи?”

Об этом же уже прямо свидетельствует и описание ее крови:

“Её сладкая кровь восстанавливает ОЗ и временно увеличивает скорость восстановления выносливости.

Член старой Церкви исцеления знал, что её кровь похожа именно на то, что когда-то было запрещено.”

Мы много говорили о вони и гниении, но в описании целебной крови мы читаем совсем другую характеристику. Кровь Арианны сладкая. Одурманивающую силу сладкой крови во время битвы с нами отмечает и отец Гаскойн:

“…Сладкая кровь, о, она поет мне песню. Достаточно, чтобы почувствовать себя дурно.”

Как мы уже отметили выше, наибольшее распространение средства с содержанием опиума получили благодаря сильнодействующему болеутоляющему эффекту. Одним из популярных средств был лауданум, который прописывали даже детям и женщинам с любыми недугами, от кашля и диареи до депрессии. Лауданум отдаленно похожим на кровь красно-коричневым цветом и стойким горьким запахом. Дешевизна включила аромат в палитру городских запахов: может, улицы и пропахли аммиаком, но от огромного количества горожан несло характерной аптечной горечью.

Согласно доступной статистике XIX века, приведенной в книге In the Arms of Morphine, за чуть более, чем десять лет, с 1839-го по 1852, Британия нарастила импорт опиума с 41 000 до 114 000 фунтов. США за полвека с 1840-го по 1890-е нарастили импорт с 24 000 до 500 000 фунтов.

Едва ли не более страшными лекарствами стали морфин и диэтиловый эфир. В сочетании с ладаунумом они образовали проклятую троицу европейской панацеи. Но морфин был намного сильнее распространен во Франции, чем в Британии, где большинство пациентов использовало либо ладаунум, либо эфир. Так что в контексте разговора о Bloodborne и реальной истории полезно зафиксировать существование “третьего лекарства”, но не погружаться настолько глубоко конкретно в тему морфина. Но стоит отметить, что подобное разнообразие существует и в игре: есть несколько видов целебной крови, включая таблетки из крови чудовищ, и каждый из них действует по-своему.

Эфир быстро снимал болевые ощущения практически любой природы и обладал сильным сладким запахом. То есть, похожим на кровь, о качествах которой говорит Гаскойн. Еще одним сходством следует считать опьяняющий эффект — в описаниях как эфира, так и крови в Bloodborne указывают на то, что пьянят они сильнее алкоголя. Об этом говорится в описании смеси едкой крови, работающей уже не как средство лечения, а привлекающий врагов ароматный наркотик:

“Смесь зрелой крови, источающая едкий запах, которую можно использовать для привлечения чудовищ.

Ценный инструмент, который очень сложно достать. В Ярнаме производят больше крови, чем алкоголя, поскольку она опьяняет сильнее.”

Впрочем, ключевую параллель между запахами, медициной и видеоиграми нам поможет провести влияние, оказанное эфиром на искусство. Сильнейший галлюциноген, постепенно разрушающий сознание и одновременно создающий иллюзию ясности, вдохновил образы, совершенно органичные для поздних часов Bloodborne; можно было бы даже не обращаться к лавкрафтианским мотивам.

Как мы уже подметили, подавляющее большинство седативов и средств, устраняющих боль и тревогу, в то время разрабатывалось на основе опиума и схожих веществ. Морфий, лауданум, опиум, героин. Европейская — главным образом английская и французская — литература сохранила опыты переживания использования этих средств и последующего делирия, вызванного такими лекарствами. Видим мы в игре и характерные последствия злоупотребления этих средств. Старуха, которую можно отправить в Церковь Идон, какое-то время будет с нами очень груба. Затем резко, без всякой на то причины, она станет с нами намного приветливее и начнет давать успокоительное. В описании сказано, что оно готовится в Бюргенверте; возможно, старуха все же сама готовит седативы по бюргенвертскому рецепту из крови доступных вокруг трупов — распространенная практика тех лет.

“Жидкое лекарство, приготовленное в Бюргенверте. Успокаивает нервы.

Те, кто прикасаются к тайному знанию, очень часто впадают в безумие, а густая человечья кровь имеет свойство успокаивать растрепанные нервы экспериментаторов.”

Действие эфира стало своего рода главным мотивом рассказа (позже — и жизни) писателя Ги де Мопассана. В 1882 году он написал небольшой рассказ «Грезы», в котором группа пресыщенных и неврастеничных обедающих сетует на скуку, бессонницу и ночные кошмары. Врач среди них уверяет их, что одно достижение медицины решило все эти проблемы, и даже больше — подарило “настоящие грезы”. Один из собеседников них тут же парирует: “Ну да, знаю, это гашиш, опиум, зеленое варенье, искусственный рай. Бодлера я читал и даже отведал пресловутого зелья, от которого не на шутку расхворался.” Но врач говорит об эфире.

– Оставим в стороне громкие слова, не так ли? Я не говорю ни о медицине, ни о нравственности: я говорю о наслаждении. Вы ежедневно предаетесь излишествам, сокращающим вашу жизнь. Я же хочу обратить ваше внимание на новое ощущение, доступное лишь людям интеллекта, скажу даже, большого интеллекта; оно вредно, как все, что чрезмерно возбуждает наши органы, но восхитительно. Добавлю, что вам понадобится некоторая подготовка, то есть некоторая привычка, для того чтобы воспринять в полной мере своеобразное действие эфира.Оно не похоже на действие, производимое гашишем, опиумом или морфием, и сразу же прекращается, как только прервано впитывание лекарства, тогда как другие возбудители грез продолжают действовать в течение многих часов.

У меня была страшная головная боль, болела шея, а кроме того, был нестерпимый жар, лихорадочное состояние. Я взял большой пузырек эфира, улегся и начал медленно его вдыхать.Через несколько минут мне послышался смутный шум, который вскоре перешел в какое-то гудение, и мне показалось, что все тело становится легким, легким, как воздух, и словно растворяется.

Это не была греза, как под действием гашиша, это не были болезненные видения, вызываемые опиумом; это было чудесное обострение мышления, новый способ видеть мир, судить о нем, оценивать жизненные явления и при всем этом уверенность, убежденное сознание, что этот способ и есть самый настоящий. И вдруг в моем уме возник библейский образ.

Мне представлялось, что я вкусил от древа познания, что все тайны раскрыты передо мною, настолько я находился во власти новой, своеобразной, неопровержимой логики. И доводы, умозаключения, доказательства так и толпились в моем уме, а на смену им, опровергая их, тотчас же приходили другие доводы, умозаключения, доказательства, еще более сильные. Моя голова стала полем битвы идей. А я становился высшим существом, вооруженным непобедимейшей способностью мышления, и я наслаждался безумной радостью от сознания своего могущества…

Постоянное употребление эфира повлияло на Мопассана необычным образом: он начал рассказывать друзьям о маленьких красных человечках на креслах, отделении собственной души от тела и неожиданных встречах с самим собой.

В 1887 году Мопассан написал короткий рассказ «Орля», в котором неожиданно проскальзывают черты, скорее ожидаемые от историй о распаде реальности у Филиппа Дика. Повествование раздроблено, рассказчик постоянно проваливается в глубины бреда. В конце текста возникает невидимая фигура существа, чьим именем назван рассказ:

“Это значит, господа, что на земле появилось какое-то Существо, новое Существо, и оно, конечно, не замедлит размножиться, как размножился человек.

А! Вы улыбаетесь? Почему? Потому, что это Существо остается невидимым? Но наш глаз, господа, является органом настолько неразвитым, что он еле-еле различает даже те вещи, которые необходимы для нашего существования. Все слишком малое ускользает от него, все слишком большое ускользает от него, все слишком далекое ускользает от него. Ему неведомы миллиарды маленьких существ, которые живут в капле воды. Ему неведомы обитатели, растения и почва ближайших звезд. Даже прозрачное — и то для него незримо.

Поставьте перед ним стекло без амальгамы, — он его не заметит и натолкнется на него; так птица, залетевшая в дом, разбивает себе голову об оконные стекла. Значит, наш глаз не видит твердых прозрачных тел, а они, тем не менее, существуют; он не видит воздуха, которым мы питаемся, не видит ветра, являющегося величайшей силой природы, ветра, который валит с ног людей, разрушает здания, вырывает с корнем деревья, вздымает на море горы воды, под натиском которых рушатся гранитные скалы.

Нет ничего удивительного, что наши глаза не видят этого нового тела, которому, несомненно, не хватает только способности задерживать световые лучи.

Видите ли вы электричество? Однако оно существует! Существует и тот, кого я назвал Орля. Кто это? Господа, это тот, которого ждет земля вслед за человеком! Тот, кто явился, чтобы отнять у нас власть, поработить, укротить нас, — и, быть может, употребить нас в пищу, подобно тому, как мы питаемся коровами и кабанами.

На протяжении веков мы видим, что его предчувствуют, его боятся и его возвещают! Отцов наших вечно томил страх перед Невидимым.”

Авторами всех этих рассуждений и высказываний легко могли стать не герои Ги де Мопассана, а персонажи Bloodborne вроде чокнутого профессора Миколаша. Чудом не превратившиеся в тупых монстров местные мудрецы то и дело говорят о том, что нужно “вырастить глаза на мозгах”, рассуждают о невидимом и стремятся воплотить богов, скрытых от глаз.

В Орле узнается бесплотный и бесформенный Великий Идон, обозначающий свое присутствие исключительно шепотом, и общее ощущение присутствия на пир богов. Обретение знания и эксперименты с различными веществами позволяют приоткрыть завесу другого измерения и выйти на хотя бы какой-то контакт с жителями других звезд. Постепенно видеть и слышать прячущихся богов начинаем и мы.

Вводит Bloodborne и нераспространенный в видеоиграх типаж “рационального безумца”. Глава Лиги Вальтр и добрый самаритянин церкви Идона точно безумны, однако они не только не нападают на нас, но и пытаются заключить с нами союзы; да и в целом относятся к нам намного лучше большинства горожан. Безумие в Bloodborne представлено целым спектром состояний, и “ясность ума”, данная кровью-эфиром, может соседствовать с неожиданными вспышками эйфории или агрессии. Подобным образом разворачиваются некоторые из историй персонажей игры. Наиболее ярким примером неожиданной эйфории служит победная речь палача Альфреда после “убийства” предводительницы Нечистокровных. В спокойном и приветливом человеке поиска в какой-то момент просыпается упивающийся насилием маньяк.

Необычная параллель обнаруживается и в DLC к игре, где мы встречаем различных пациентов, издающих капающие звуки и говорящие о шуме воды. Вода в Bloodborne — символ перехода между слоями “снов”, о чем я говорил в видео о темах игры и мотиве ртути. И здесь тоже прослеживаются определенные параллели.

Например, поэт Уильям Эрнст Хенли в “больничном” цикле описывает действие анестезии, и его drip-drip-dropping практически повторяется пациентами в DLC. Томас де Квинси в «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» пишет о городе так, словно он плывет по морю. Представьте, что таких пациентов у вас пол-города.

At the barren heart of midnight,

When the shadow shuts and opens

As the loud flames pulse and flutter,

I can hear a cistern leaking.

Dripping, dropping, in a rhythm,

Rough, unequal, half-melodious,

Like the measures aped from nature

In the infancy of music;

Like the buzzing of an insect,

Still, irrational, persistent . . .

I must listen, listen, listen

In a passion of attention;

Till it taps upon my heartstrings,

And my very life goes dripping,

Dropping, dripping, drip-drip-dropping,

In the drip-drop of the cistern.

Drip-drop из стихотворения Хенли повторяется и в описании их головы, которая встречается в качестве предмета в игре:

“But if you do, listen carefully, for the sticky sound. Drip, drop. As water, seeping up from the depths, slowly, steadily."

Даже у откровенно сюрреалистического вступления игры, которое легче всего списать на отсылку к космическим хоррорам, обнаруживается именно художественно-медицинский прецедент. Малоизвестный художник Ричард Теннант Купер успел сделать несколько картин, метафорически изображающих эффект эпидемий, которые тоже можно было бы посчитать источниками вдохновения для игры. Но одно из главных его произведений практически повторяет сцену из игры:

Не достоверно, но аутентично

Суть догматического конфликта в мире Bloodborne с религиозными и академическими схизмами вращается вокруг того, что считать панацеей, а что — нечистотами. Отсюда же идут все эти “Нечистокровные”, пепельная кровь (отсылка к холере, кстати!), неоднозначное отношение к древней крови и прочие конфликты. Кто-то и вовсе пытается выпутаться из ее телесных оков, пытаясь вырастить у себя новые глаза.

Все это легко ложится на лавкрафтовскую мифологию, и есть понятный соблазн остановиться именно на подобной трактовке через призму большой фигуры в литературе. Я не думаю, что Миядзаки читал весь процитированный и упомянутый в тексте нон-фикшен, но по некоторым интервью мы знаем, что английский он давно подтянул, наверняка читает ту же Википедию, а его интерес к литературе на момент разработки явно не ограничивался Лавкрафтом. В конце концов, саму Bloodborne, как и любую другую игру, делал не он один.

Разумеется, эту игру не стоит считать “исторически достоверной”, но она создает не менее важный прецедент аутентичного художественного произведения (об отношениях гейм-дизайна, достоверности и аутентичности я тоже писал большой материал).

Одна из сильных и недооцененных сторон игр FromSoftware, на мой взгляд, заключается в умении не просто сбрасывать на игрока энциклопедические инфодампы о мире игры, но искажать знание о нем субъективной перспективой различных персонажей и обуславливать в тексте привычные механические условности. При скромном количестве текста и персонажей той же Bloodborne, на мой взгляд, удалось воссоздать сложную социальную картину жизни общества. А эта задача нетривиальна для любого медиа, так что я рад, что у нас пример настолько сложной и успешной работы.

Опубликована в составе сборника Filth: Dirt, Disgust, and Modern Life.

Упоминается в книге Барбары Ходжсон In the Arms of Morpheus.