Бесконечная развилка

Об этике и эстетике в Dishonored

Начнем с лирического отступления. 15 октября на YT-канале StopGame вышло видео «Тайна морального выбора Dishonored [Философия видеоигр]». Центральной темой ролика стал “конфликт этики и эстетики”, который якобы влияет на моральный выбор в Dishonored. У меня есть ряд вопросов и возражений к тезисам видео, но в качестве дисклеймера следует лишний раз упомянуть, что моя попытка взвешенного ответа — не более чем подтверждение того, что их работа была воспринята мной серьезно. Друзья даже в согласии находят различие. Позже попытки осмысления обрели форму, надеюсь, самодостаточного текста.

Для начала, чтобы обнаружить отсутствие конфликта этики и эстетики конкретно в Dishonored, следует вообще поговорить об отношениях этих двух сфер. Дело в том, что этика и эстетика вступают в конфликт как равные величины — во всяком случае, если мы говорим о видеоиграх. Это происходит хотя бы потому, что в отличие от эстетики, этический аспект действий игрока оказывается бутафорией, игрушкой; можно сколько угодно стрелять по космическим кораблям и собирать с них ресурсы, не неся за это настоящую ответственность. Есть два вопроса, иллюстрирующих истинную природу этого «конфликта» в игре, если рассматривать его в оптике авторов ролика.

Предшествует ли эстетика этике?

Есть ли у искусства миссия?

Речь не идет о том, что кто-то сознательно выбирает между этикой и эстетикой, как об этом говорится в видео. Суть обоих вопросов сводится к тому, является ли прекрасное благом само по себе, а если нет, то обязано ли искусству соответствовать этической парадигме, или же оно может быть прекрасно само по себе, свободным от цепей морали. Одним из кривых зеркал тезиса «все прекрасное — хорошо» оказывается необходимость избавить мир от всего, что таковым не является. Следуя тропой примеров из видео, тот же нацизм можно трактовать именно как эстетический феномен. “Мой народ самый прекрасный и самый культурный”, а значит, только мы можем обеспечить чистоту человеческого существа — вроде бы не очень этично, но исходит из каких-то эстетических установок о том, что есть прекрасное, так что мы получаем ситуацию предшествования эстетики этике. При этом следует считать относительно современным не только сам описываемый в видео «конфликт», но и вопрос о миссии искусства, как и саму область эстетики, которая начала оформляться примерно в XVII веке.

Для понимания контекста стоит упомянуть, что последним казненным за ересь в Англии стал Эдвард Уайтмен, то был 1612 год. Казнь как меру пресечения за это преступление отменили в 1677 году. За десять лет до этого Джон Милтон публикует «Потерянный Рай», уже в начале века оформляется движение протестантов, и тогда же начинается процесс против Галилея, что стало оформлением развода между религией и наукой. Все эти события, разумеется, не стали симптомами развала религиозного института, но определенно стали началом демонтажа структуры власти с конкретными лицами в её главе. Проще говоря, единоличный гарант морали, универсальный измеритель добра и зла — Бог — расщепился, остались только люди, которым снова нужно понять, что прекрасно, и что есть добро. Если у ревнителя веры в эпоху крестовых походов был понятный ему ответ о природе добра и зла (пускай и далекий от современных понятий), то с фактическим упразднением ереси как категории мысли в XVII веке человеку пришлось переизобретать красоту и добро заново. Если нет морального гаранта, если нет единого и одинакового для всех бога — кому принадлежат чертежи мировой машины, по чьему образу человек проходит жизненный путь?1

Так, а при чем здесь Dishonored?

В качестве смыслового якоря авторы видео используют типичный для игры эпизод. Игрок стоит за спиной очередного охранника, и у него есть выбор, сводящийся к постановке запятой в “казнить нельзя помиловать”. Убивать, как нам говорят, плохо, но «красиво», то есть эстетично — круто, проще говоря. При этом в оценке эстетического совершается избыточный прыжок веры. Убийство в игре расценивается автором как исключительно эстетически привлекательная вещь, хотя это не более чем личная установка. В одном из комментариев кто-то уже успел написать, что пацифистское прохождение — это некий внутренний вызов, преодоление которого заставляет чувствовать себя по-особенному, что тоже является ничуть не менее эстетически насыщенным опытом. Сложно недооценить эстетическую притягательность образа Корво-призрака, которого никто никогда не видит, а сам он становится невидимой и справедливой дланью судьбы. К тому же, кто сказал, что убийство в Dishonored действительно неэтично? Что по этому поводу говорит сама игра?

Этика диегезиса

Мир Дануолла — это коктейль из Англии того самого XVII века с парой критических допущений и в образе типичной дистопии, использующей в качестве прообраза близкое к нацистскому государство. От первой миру игры досталось Аббатство обывателей, местная католическая церковь со своей инквизицией, исполняющей чисто политические функции и наделенной правом отчуждать собственность, о чем говорится в самой игре; от второй — одежда и будто бы вдохновленная работами Альберта Шпеера архитектура, своего рода искаженный неоклассицизм. Если говорить о церкви, то помимо главенства её института и практически обожествляемой иерархии, основными ее принципами являются Семь Запретов (отсылающие к смертным грехам в Книге Притчей):

Блуждающий взор

Лживый язык

Беспокойные руки

Бродяжные ноги

Необузданный голод

Распутная плоть

Рассеянный ум

Не менее важно и полное отрицание любого бога или пантеона богов. В качестве важного допущения, явно противопоставленного этой религиозной системе, игра представляет фигуру Чужого (Outsider в оригинале), манифестации Бездны. Чужой — Сатана Дануолла, способный даровать силу и запретную магию, с чем и борется Аббатство. Любые символы веры и атрибутика, связанная с Чужим, находятся в стране под запретом. И здесь сталкиваются сразу две этики одного типа. Религиозная этика официальной церкви Дануолла выстраивает определенный образ жизни — этос — регулируя его на уровне схоластики и закона.

Жесткий детерминизм мировосприятия прихожан выражается в статусе чтения движений небесных тел как одной из основных практик, а также в наличии оракулов, предсказывающих будущее — значит, оно предопределено; значит, никакого бога, учащего тебя жить, не существует; на все воля движения тел в небе. В это же время Чужой, явно обладающий подлинно божественной силой, совершенно не похож на того бога, которого можно было бы расценивать как ролевую модель, а его желания — как однозначно увеличивающие благо в системе ценностей жителей. Дауд — убийца королевы и нашей (вроде бы) возлюбленной — после дуэли с главным героем скажет, что на путь наемного убийцы его толкнул именно Чужой, чьи пути для него так и остались неисповедимы. В мире, где на небесном чертеже определена судьба каждого человек, Чужой — воплощение хаоса, смешивающее все карты организованной религии, оспаривающее своим существованием монополию на истину. А что мешает читать звездные карты и выстраивает альтернативную систему власти, следует уничтожить, если нельзя приручить.

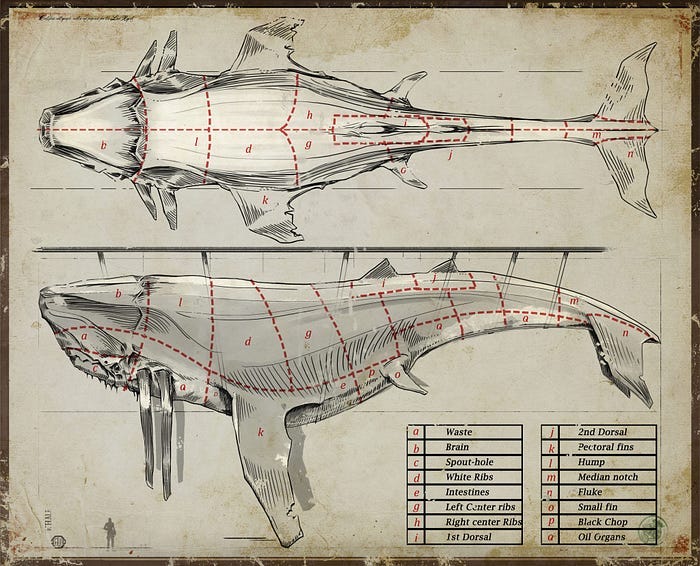

Здесь стоит сказать пару слов о китах. Китовый жир для Дануолла стал аналогом лития и нефти нашего мира. Люди в Dishonored охотятся на свое топливо и батарейки. Китовый промысел не уравновешивается китовыми фермами или любым иным способом разведения животных. Это оставляет определенный простор в попытках обрамления этического портрета общества в целом — насколько горожане способны к состраданию, если вся их империя построена даже не на костях, а на свежих трупах? Чтобы в их домах горел свет, он должен погаснуть в глазах кита. Даже амулеты, дарующие нам волшебные силы, сделаны из костей: костей китов, костей людей, костей животных. Мир Dishonored отдаляется от привычного нам уже тем фактом, что в нем действительно можно обрести силу из чужих останков. На момент игры существует целая мастерская под началом Верховного Смотрителя, занятая уничтожением подобных артефактов.

При этом по законам Дануолла убийство формально считается тяжелым преступлением, но в самой игре мы всюду видим, что оценивается оно по-разному в зависимости от личности жертвы. Жизнь кита не стоит ничего в сравнении с человеческой, но и жизнь каждого человека, как мы поймем дальше, отягощает карму убийцы по-своему. Отдельно стоит отметить наличие в мире игры «Праздника Фуги» — местного аналога «Судной ночи». Пока смотрители не перевели стрелки астральных часов, можно делать что угодно, это “период без времени”. Например, можно убивать других людей, и ничего никому за это не будет. Что ж, неисповедимы пути дануольских морализаторов.2

Этический ландшафт Dishonored как произведения формируется и искажается борьбой супранатурализма и натурализма. Что это значит? Мир организовывается и объясняется “сверху” клериками со стороны Аббатства — вот мы прочитали звездное небо, вот вам Запреты, вот вам Власть, исходящая от церкви; так надо жить, мы вам говорим. Чужой подрывает эту иерархию и приводит человека к моральной автономии — вот тебе силы, я знаю тебя, но ты сам решай, как поступить. Корво под управлением игрока не обязан становиться копией Дауда: всю игру можно пройти, не лишив жизни ни одного человека лично.3 И эта неопределенность представила бы весомую этическую нагрузку, если бы не одна механика и ворох других проблем.

Этика как бюрократия мысленного эксперимента

С эстетикой в играх все вроде бы понятно: Данте из Devil May Cry прекрасен в движении, это нам помогает измерить шкала стиля. Поэтому мы и говорим о том, что в играх эстетические компоненты обычно преобладают над этической сложностью. А как дела с этикой в играх? Если колыбелью ответственности считать воображение, то виртуальные пространства игр однозначно можно отнести к игровым этическим площадкам, полю безопасных экспериментов. В то же время, мы склонны играть и создавать игры как инструменты эскапизма, чтобы не задумываться о том, причиняем ли мы кому-то страдания и уйти от страданий самому. Мы по умолчанию хорошие и кого-то спасаем, никаких вопросов к нашим действиям быть не может, потому что злодейские злодеи жгут деревни простого народа. Или хотят уничтожить мир. Говорить о каком-то уникальном конфликте этики и эстетики в Dishonored сложно, потому что этот конфликт можно в той или иной степени подсветить практически для любой игры, где есть насилие.

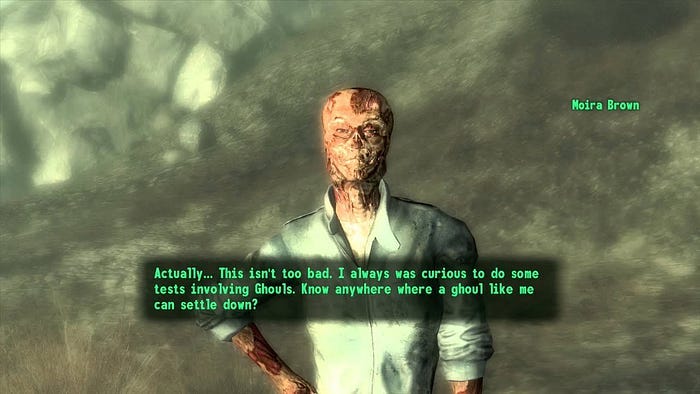

Противоречие между этической нагрузкой и необходимостью развлечь игрока предсказуемыми и понятными испытаниями обычно разрешается в сторону эстетики. В Fallout 3 вы можете взорвать целый город ядерной бомбой. Почему? Возможно, просто так. Или потому что это красиво. Или вы представляете себя самым опасным из хитрецов, болтающихся по радиоактивной пустоши. Возможно, вам было просто скучно и немного любопытно. Система кармы в этой игре оформлена в виде пластичного ресурса. У вас не только есть возможность отыграть свои действия и загрузиться к моменту до взрыва, но даже восполнить свою карму, раздав гулям бутылочки с водой и сделав еще добрые дела. Числа ушли в минус, числа поднялись в плюс, котировки отыгрались.

В Fallout 3 в принципе нет этического измерения, потому что карма становится предметом торга и показателем эффективности героя-мусорщика, способного донести нужное количество барахла и оставить нужные пулевые отверстия в нужных людях. И взрывают игроки Мегатонну не столько потому, что есть “конфликт этики и эстетики”, а потому что в системах игры, где положительная карма ассоциируется с «правильным способом играть», возможность загрузиться и отыграть ход назад превращает всю ситуацию в проверку гипотезы отклика мира. В этом отношении уничтожение Мегатонны ближе не к надуманному противостоянию, а к чистому пиротехническому императиву, описанному Лиотаром в L’acinema. В огне и фейерверках есть что-то завораживающее, движение огня непредсказуемо, а его колебания невозможно упорядочить или подчинить повествованию. Вещи просто взрываются, а человек очаровывается пламенем, выводящим наблюдателя за границы повествования; огонь становится колесницей невыразимого опыта чувств — вот такая эстетика. Поэтому большое число игроков сразу после нажатия на кнопку перезагружается, выставив эпизод за скобки своего канона — события формально не было, но чувство остается с игроком, рассказанный в итоге канонический сюжет расходится с историей опыта играющего. В той же Fable этическая бухгалтерия хотя бы создавала забавные ситуации для осмысления: кажется, принесение супруги в жертву темным богам ради вечной молодости слабее бьет по карма-кошельку, чем развод. Fallout 3 легко очаровывает игрока эстетикой праведного насилия — не нужно задавать вопросы, когда подобно фейерверку распадается на куски и фонтанирует кровью тело бандита. За него ведь начислили положительную карму? Значит, мы сделали хорошо и красиво. Автономия игрока замещается его самовыражением: чем я буду убивать плохишей сегодня — пулеметом или лазерной винтовкой? Поэтому же столь эффективна авторская тактика шеймплея. Всю Bioshock мы эстетично нарезаем сплайсеров молниями и пулеметным огнем, а в конце нам говорят, что мы игрушечный герой — без автономии, но с самовыражением, и самовыражались мы, делая плохие вещи по чужой указке.

Лишь частично этическим измерением обладают и опции парагона/ренегата в Mass Effect. Из Шепарда в принципе нельзя сделать злодея, его негативный моральный экстремум — статус антигероя. Игра сама расставляет по заранее придуманным местам точки пересечения этики и эстетики. Как и положено конформному sci-fantasy, Mass Effect очень редко позволяет себе выйти за рамки тождеств положительного и прекрасного, уродливого и злобного. Мы расстреливаем хасков, батарианцев и ворча с рахнидами — представителей инопланетных видов в высшей степени неприятных; некоторые из них одной своей внешностью подписали себе «модный приговор». Выбор Шепарда-игрока скорее осуществляется в политической плоскости. Ренегат — это классический «республиканский ястреб» из космических Штатов. Никаких переговоров с террористами, пушки уравнивают всех, люди избраны судьбой, они особенные. Парагон — это “добрый коп”, который сначала выслушивает, а потом стреляет, если уж придется. Эти портреты взаимоисключаются действиями игрока — если вы выбрали “парагонскую опцию”, то момент разыграть ренегата в будущем упускается. Но при этом в тексте игры они практически не противопоставляются — есть только Шепард-данность.

Проблема подобных игр, если её рассматривать как серьезную этическую симуляцию, прежде всего заключается в одинаковом весе всех опций. И ренегаты, и парагоны всего лишь жмут одну кнопку в нужный момент времени, получая свои плюшки в качестве награды. У действий парагонов нет никаких негативных последствий ни на уровне игрового процесса, ни на уровне сюжета, а любой «хороший» выбор дается столь же легко, как и любой другой. Что в целом абсолютно нормально для научного фэнтези!

Но такая же одномерность подрывает один из центральных посылов упомянутой Bioshock — какое-то значение имеет лишь самый первый выбор между спасением и поглощением Сестрички. За спасение ребенка игрок тоже в итоге получает практически идентичный набор ресурсов, проигрывая лишь незначительную часть (и то ненадолго — постоянство игрока подкрепляют “подарками”). Но это же вводит в игру проблему «оптимальной поведенческой стратегии» — становится очевидно, что одна из опций не хуже ни одной другой в любой ситуации, и всегда будет действовать одинаково.

Чуть больше общего с Dishonored у Splinter Cell: Blacklist. Во-первых, в отличие от упомянутых выше тайтлов, Blacklist начисляет очки непосредственно за действия игрока в мире, выполняемые в реальном времени и с помощью основных геймплейных механик. Blacklist ни разу не судит игрока за то, что он убивает всех террористов на своем пути, и никогда не штрафует (передаем привет Hitman: Absolution). Достаточно лишь все время придерживаться целостного стиля игры: или играть в войнушку, или косплеить Джона Уика, или стать тенью-пацифистом, делая работу чисто и без жертв. Открытые боевые действия подходят любителям пиротехники и шутеров с укрытиями, стиль «Пантеры» мотивирует совершать цепочку из убийств и перемещаться намного быстрее, чем в стиле «Призрака». Все этические элементы игры проговариваются в сюжетных сценах и диалогах, и никак не связаны с игровым процессом.

В определенной мере это более честная позиция, чем та, которую занимают авторы Dishonored. Что бы ни делал лично герой Splinter Cell Сэм Фишер, он не может отрицать, что в Гуантанамо действительно чудовищные условия, что “война с террором” легко используется как повод для реализации имперских амбиций, а один человек попросту неспособен переломить ход истории или бросить вызов военно-промышленному комплексу родной гегемонии. К тому же, Фишеру приходится полагаться на других людей, и их действия иногда расходятся с его понятиями о правильных поступках. Blacklist никогда не судит игрока за то, что он стреляет во врагов, но что бы он ни делал, невозможно отрицать, что все происходящее и наша собственная лицензия на убийство — продукты проводимой политики тех же институтов, что породили и самого Сэма Фишера. Этические проблемы никуда не исчезают, практически не проговариваются в камеру с серьезным видом, напрямую оценивается лишь наша компетентность как игроков. Blacklist при этом оценивает только эстетический вклад игрока в происходящее, предпочитая говорить о нравственной и политической сторонах происходящего на уровне взаимодействий персонажей.

Формально Arkane продолжает традиции, установленные еще в первой Deus Ex. Мир находится в стадии медленного догнивания (традиционная черта подобных игр), население выкашивает чума, в обеих играх главным героем оказывается сверхэффективный солдат секретной организации или подразделения. Чужой — практически Дентон, слившийся с Гелиосом, разве что вместо искусственного интеллекта в Dishonored используется загробная материя. Население можно было бы защитить от болезни, но лекарство остается разменной монетой в политических интригах; как и в Deus Ex, так и в Dishonored эпидемия рукотворна. Deus Ex была одной из первых больших игр, избравших в качестве этического ориентира «серую зону морали» — однозначно положительных героев попросту нет, мотивы “злодеев” можно понять, наш непосредственный начальник оказывается марионеткой. Частично за счет своих предпосылок Dishonored тоже воспринимается как игра из «серой зоны», ведь спасение дочери императрицы неразрывно связано с местью за ее мать и свою честь, и для этого придется причинять страдания в и без того страдающем мире. Но этике в ней было суждено превратиться в новый раздел бухгалтерии хотя бы по духу времени выхода.

Для понимания, насколько в целом слабо обстояли дела с этикой в больших видеоиграх в первой половине 2010-х, достаточно сказать, что практически все проблемы нравственного сводились к очередной паре вопросов:

Нажимать ли на курок?

Кого убивать?

То есть, видеоигры в целом не особенно далеко ушли от взрыва Мегатона в Fallout 3 и вопроса Сестричек из Bioshock. Видеорецензия Gamespot, в которой Кевин ВанОрд с воодушевленным лицом говорит об океанической глубине моральных дилемм на фоне превращения врагов в кровавое месиво крупным планом и ядерных взрывов, лучше всего иллюстрирует то, что в индустрии и профильной прессе понималось под взрослением видеоигр; explicit content вместо mature themes. Путь «плохого парня» — не более, чем стиль игры, виртуальный наряд и способ пообещать покупателю чуть больше контента, чем есть на самом деле. Dishonored пытается это поменять тем, что вместо совсем отвязанной от необратимых последствий кармы из Fallout 3 в ней есть переменная, чье значение может лишь уменьшиться с действиями игрока. Для 2012 года это был достаточно нетипичный подход. По крайней мере, на бумаге.

Такая этика называется деонтологической. Это такой вид этики, в которой цель не оправдывает средства, и какие-то вещи делать просто нельзя. Этому Джон Коннор учил Терминатора в «Судном дне», этому нас учат многочисленные игры. Убивать — плохо, окей? Поощряется воздержание от импульсивного нажатия, награждаемое отложенным удовольствием, когда игра щедро присыпает очками за то, что вы не накинулись на очередного встречного с топором, или вспоминает через час, что кого-то вы все же пощадили. Только в Dishonored никакого поощрения, кроме финальной катсцены, практически нет. Нет никаких «делать X — хорошо», выраженных в очках, как это было в Deus Ex: Human Revolution, где нелетальное устранение врагов давало чуть больше очков, чем убийство. Убивать — это плохо; на этом все. Каждое убийство становится вкладом в рост хаоса. Больше хаоса — больше крыс и плакальщиков, жертв чумы.

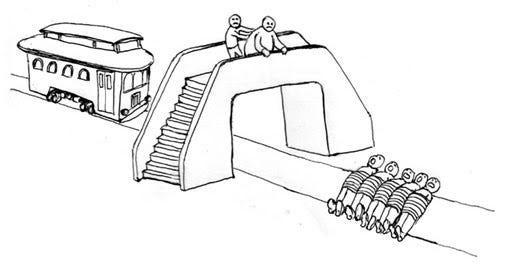

Так вот, во-первых, убивать в Dishonored — не плохо. Состояние мира изменится только если убивать свыше 20% всего человеческого населения на уровне, каждого пятого горожанина или охранника. Действительно непоправимой ситуация становится только после уничтожения каждого второго человека в игре, если верить игровой википедии. При этом совершенно неважен способ убийства и степень жестокости. Достаточно просто пачкать клинок чуть реже, чем в любой hack’n’slash игре, чтобы оставаться “хорошистом”. Можно быть архитектором смерти и выработать свой уникальный почерк, но закончить игру с низким хаосом. Это крайне щадящий вариант деонтологии. В то же время, хаос увеличивается, если мы оказываемся замечены, кто-то обнаруживает мертвые тела, звучат тревоги — какое это имеет отношение к этике вообще?4 Если уж и говорить о конфликте между этикой и эстетикой в Dishonored, то вот он и есть: игра судит нас как этических агентов не только за наши решения, но и за наши способности. Эта самая деонтология, кстати, явно очень увлекает Колантонио и его товарищей по Arkane. В Prey игрок проходит тест в туториале, и вопрос про вагонетку сначала задается в утилитарной формулировке (рычаг и 5 жизней против 1), а потом — в деонтологической (сталкивать ли толстяка). Как поле для мысленных этических экспериментов Prey выглядит намного более зрелой не только потому, что она уходит от морализаторских деонтологических установок на тему насилия, но и потому, что игра не оценивает наши действия в баллах и концовках, все профилирование игрока вынесено за скобки основного повествования. К тому же, в отличие от Dishonored Prey удалось включить в свое содержание высказывание на тему консеквенталистской этики (что-то может быть оправданным или неоправданным в зависимости от последствий) и утилитарности, т.е. поднять вопрос о том, что может быть полезно для группы людей, и насколько предыдущие события способны повлиять на наши решения.

По сравнению с Prey игра о благородном убийце, способном бескровно совершить государственный переворот, выглядит в лучшем случае химерой, сшитой из фэнтезийной морали и young adult-стимпанка про тяжесть быта. Для оправдания нелетального стиля игры Dishonored подсовывает игроку ту самую идеальную концовку, где маленький ребенок говорит will I be the empress, все заканчивается хорошо, герои жили долго и счастливо. Только вот своеобразная эстетика в архитектуре, чума, нищета, церковное мракобесие, повальный промискуитет и вырожденческие нравы аристократии появились в Дануолле не со смертью императрицы — они существовали и до этого, для Корво Аттано это и был “нормальный мир”. Частично это подтверждается и совершенно необъяснимым отношением мира игры к насилию: по его правилам убить кого-то может быть намного хуже, чем вырвать язык и отправить работать на каторгу, или сдать в качестве секс-рабыни какому-то сумасшедшему извращенцу, или лишить человека единственного способа осмысленного существования. В оптике игры все это оказывается идеальным (т.е. этичным в полном смысле слова) способом решения проблем. И я не склонен думать, что здесь есть какое-то пространство для размышления. Проблема с пониманием этики во многом связана с тем, что за философией скрывается поиск не однозначных ответов, а нужных вопросов, порождающих новые линзы для взгляда на мир. Открытость этических гештальтов заставляет мозг возвращаться к вечным проблемам со все более тонким острием. К сожалению, на примере более широкой и глубокой в этом отношении Prey мы можем сказать, что Dishonored совершенно напрасно сама дает игроку и без того банальный ответ, к которому она сама добавляет: “Тебе иногда можно”.

А можно по-другому?

Возможна ли вообще реализация конфликта этики и эстетики в системах видеоигр? Разумеется, и есть неплохой прототип в лице Sleeping Dogs. В этой игре прослеживается ряд аналогий с гонконгским фильмом «Двойная рокировка» («Отступники» Скорсезе — ремейк этой ленты): двойные агенты, скотское отношение начальства, добрый парень на бесконечной развилке между ролями полицейского и внушающего ужас мафиози. В Sleeping Dogs есть две шкалы, мотивирующие игрока вести себя определенным образом. «Полицейские очки» отнимаются за правонарушения и жестокость по отношению к горожанам: штрафуют даже за сбитый парковочный столб или неумелое преодоление преград. Мир полицейского — пространство чистой деонтологии, не позволяющей игроку устраивать резню на улицах. В это же время преступный мир оценивает действия игрока с эстетических позиций аналогично Devil May Cry. Очки выдаются за жестокие убийства других бандитов, ловкость в рукопашном бою и меткую стрельбу, то есть за практически все то же самое, за что нас наказали бы за границами преступной сцены. В какой-то момент история подводит протагониста Вей Шена к необходимости выковать для себя новую гармоничную идентичность, а не прибегать к использованию масок противоборствующих миров.

Конфликт западного образца в Sleeping Dogs вымещается текучестью и изменчивостью, которые у нас чаще ассоциируются с парадоксальной противоречивостью. Но сила видения авторов заключалась в том, что они не предлагали два исключающих друг друга способа игры, как бы говоря о двух играх за одним ярлыком, а совместили обе модели в каноничное содержание, разграничив активности и пространства. К чему бы вы ни стремились, все равно ваши друзья умрут, а начальство — предаст. Игра, между прочим, вышла в один год с Dishonored — в 2012-м.

Впрочем, это вряд ли бы вообще подошло Dishonored. Прежде всего, интересно было бы посмотреть на трактовку ключевых событий персонажами игры через те самые Семь Запретов, но сильнее всего меня беспокоит именно образ «бескровной революции» одного человека — здесь игра откидывает всякие ограничения immersive sim’ов и становится очередной “фантазией о силе”. При этом же вся ответственность за уровень хаоса и распространение чумы лежит исключительно на игроке — ни уличных бандах, ни церкви, ни киллерах Дауда, ни китобойной промышленности; попавшись охраннику на глаза, мы приносим больше хаоса, чем любой другой убийца.

Можно возразить, что и в Deus Ex можно было пройти через теозис слияния с искусственным интеллектом и влиять на судьбу мира, но там катализатором изменений стала именно технология бесконечно большая, чем любой человек, а до этого Дентон влияет только на окружающих его людей. Магия Чужого в Dishonored выглядит на этом фоне всего лишь более эстетичным оружием массового поражения в руках цирковых эквилибристов. Мне кажется, наиболее удачным сюжетным прототипом можно считать фильм «Герой» 2002 года с Джетом Ли в главной роли. Dishonored могла бы быть жестокой сказкой о кровавом перевороте во имя справедливости, и это освободило бы ее от искусственного морализаторства на тему убийств и необходимости сочетать в герое образы благородного заговорщика и убийцы в тенях. Открытым остается вопрос мотивации рисков игрока различными комбо-счетчиками в духе Bulletstorm или DMC, но использование всего арсенала движений и устройств ничуть не упростило бы этическую картину игры сам по себе, с этим вполне справляются и игры без геймификации этик от Metal Gear Solid до Shadow of the Tomb Raider.

Были ли вообще у Dishonored шансы быть другой, могло ли все быть иначе? Arkane в итоге, кажется, вовсе отказалась от суждений об игроке — подобных оценок нашей нравственности нет ни в DLC к Prey, ни в Deathloop, ни в Death of the Outsider, закрывающей историю серии Dishonored. Кажется, в 2012 году культурный ландшафт видеоигр все еще определялся двумя противоречивыми желаниями: продать как можно больше крутых игр для подростков, Геймеров с большой буквы, и одновременно поравняться с прочим “взрослым искусством”. Эпоха PS2 подарила нам правдоподобных людей со считываемыми (пускай, и не всегда) эмоциями на лицах — видеоигры научились изображать горе, смятение, страх, апатию, ненависть и зависть без слов, простыней текста, поз и обращения к фантазии игрока. За какие-то несколько лет видеоигры прошли путь от невозможности в принципе разобрать лицо героя Final Fantasy на PS1 до ближних планов и достаточно сложной мимики.

Конечно, видеоигры говорили об этике, морали и эмпатии задолго до того, как научились изображать эмоции — задолго до “превращений милых лиц”. Но особенность периода, который я бы очертил примерно с 2007 по 2015 годы, заключалась в стремительном разрастании видеоигровой индустрии и позиционировании видеоигр как чего-то “не хуже, чем все остальное, что любят взрослые”. За это время мы получили и статью Роджера Иберта про то, что видеоигры — это все же не искусство, и киноигры Дэвида Кейджа, и окончательное превращение Call of Duty в цирковое представление с Mountain Dew, и дошли от шеймплея первой Bioshock до misery porn первой The Last of Us. Решение делать в такой обстановке игры, которые можно проходить как подросток (я-крутой-мститель-в-маске) и как человек, чье восприятие видеоигр во многом определяется сложившимся понятиями о добре и зле (настоящий герой никого не убивает) — одно из наиболее логичных в плане производства. Вы хотите Игры, чтобы как в старые добрые, но с графикой? Вот они. Вы хотите immersive experience, чтобы как кино с актерами, но интерактивное? И это есть. Dishonored, выражаясь штампами, была просто продуктом своего времени. Причем далеко не самым плохим.

Проблема Dishonored лично для меня в итоге состоит даже не в том, что в ней можно убивать, но игра кричит, что это плохо — про бессмысленность насилия куда более прямолинейно говорила та же Drakengard еще в 2003-м. Просто Dishonored в любом варианте оказывается меньше суммы собственных частей. Это действительно очень жестокая игра. Ее жестокость возведена даже не в ранг спорта, но становится в один ряд с хореографией — в ней можно убивать быстро, изощренно, дерзко, умно, медленно, наблюдая за неловкими движениями тел, которые вот-вот споткнутся и упадут навстречу смерти. Даже сегодня сложно подобрать хотя бы с пятерку видеоигр, позволяющих настолько явно ощутить себя комиксовым супер-антигероем-мстителем. Игра рассыпает перед нами ковер истории, воспоминаний, проблем и трагедий, но все это остается фоновым орнаментом — у людей в этой игре практически нет субъектности, она есть только у нас. Сам Корво — алгебраическая сумма образов Христа из всех писаний и заветов. Он одновременно и мстит за любимую, и никогда не горюет о ней. Обнимает ребенка, но никогда не говорит. Он может быть запредельно жесток в руках игрока или действовать как гуманист в неприятных условиях, иногда делать это практически одновременно. Проблема в том, есть ли игре, что об этом сказать?

Вся система хаоса в Dishonored выглядит как решение последней минуты — она противоречит и сама себе, и собственному тексту. В тексте игры есть свои моральные гаранты, есть свои деспоты, есть свои системы ценностей, но они никак не комментируются и не транслируются в игровой процесс. Чума была здесь и до нас. Социальное неравенство было огромной проблемой и при живой императрице. Сама идея того, что государство с ярко выраженной имперской атрибутикой в своей символике может в принципе быть “хорошим”, но тут же и “снедаемым” парой червей, выглядит год от года все менее убедительной. Я не верю, что убийство служанки приносит в мир Дануолла больше хаоса, чем уничтожение лидера целого института власти. Еще сложнее мне поверить в бескровный переворот, творимый руками одного человека. Фигура Корво находится вне всяких координат, еще дальше от шахматной доски мира, чем сам Чужой, но только на самого игрока Dishonored смотрит взглядом более пристальным, чем на любого жителя Дануолла. Все прекрасные идеи и интересные религиозные догматы, описываемые в каких-то книгах, как внутри игры так и за ее пределами, не имеют никакого значения. Сотрудники из Arkane тянутся ко мне через весь стол, заслоняя текст, и говорят: “Слушай, мы тут историю хотим рассказать, будешь плохо себя вести — будет плохой конец.” После каждой миссии они делают это так, словно я смахиваю со стола только что расставленные фигурки охранников и горожан; правда, делаю я это теми инструментами, которые мне дали сами рассказчики. Хороша ли сама история в отрыве от интересного мира? Мне кажется, что ее не стоило делать игрушкой, вариацией на тему вагонетки. Dishonored никогда не были нужны две концовки. Ее история могла бы быть элегией, трагедией, политическим триллером, рассказом об уничтожении институтов, иконоборчестве и детях на еще теплых тронах собственных матерей. Но маска на Корво скрывает не плачущего убийцу или ухмыляющегося маньяка, которому дали повод сорваться с цепи — она скрывает пустоту чистого листа, который некому заполнить, кроме нас с нашими кровавыми красками. “Хорошая” концовка заключается в том, что лист остается чистым.

Это вроде бы необязательное, но все же критическое замечание по поводу всей этической сложности Dishonored. Далее по тексту (и сюжету игры) станет очевидным различие между моралью как механикой и моралью в самом мире игры. Они не очень хорошо сочетаются друг с другом, и отсутствие какой-то внятной истории становления религиозной мысли в Dishonored не дает понять, как в Дануолле уживаются достаточно противоречивые идеологии.

Серьезно, Arkane, «Судная ночь»? Насколько я могу понять, одна из причин противостояния между церковниками и Чужим заключается в том, что люди “с хаосом в сердце” (убитые в пьяной драке или помеченные знаком Чужого) могут оказаться несчастными духами у краев Бездны, а не стать единым с ней. Вероятно, плакальщики игры могли бы быть результатом такого “узничества перехода”, когда человек уже умирает, но не до конца. В любом случае, вера дануольцев в то, что пока бюрократ не переведет часы, можно убивать кого угодно, и это “не засчитается”, вообще не вписывается в сверхтоталитарный фундаментализм игры. Вся религия Дануолла будто бы основана на борьбе с ведьмами и ненавистью “просто потому что”, религия не имеет конструктивных начал; запрет на убийство имеет смысл, но убийственный карнавал / Марди Гра — уже нет.

"Лично” — ключевое слово. Игра считает, что убивать нехорошо, но вот отдать жертву на растерзание заключенным или насильникам — вполне нормально, если они даже и умрут, это уже не наше дело, хаос не повышается. Это заставляет думать о том, что в игре две морали — та, что вполголоса рассказывается в мире через повествование, и та, которую нам через софт навязывают авторы.

Что косвенно подтверждает тезис из прошлой сноски — кто-то в Arkane захотел сделать достаточно жестокую игру (вполне в духе времени), а потом оказалось, что нарезать охранников слишком весело, поэтому надо игрока как-то ограничить — непрозрачной метрикой хаоса в данном случае. Как объяснять в тексте игры, что карму отягощается не только убийство, но и хранение тела в неположенном месте, не очень понятно.