Город рабов

О видеоигровых дистопиях и несвободе

Среди всех возможных фантастических и литературных летописей сегодня особняком стоит одна дата, объединяющая мыслителей прошлого века и нынешних зумеров. В комментариях к новостям об очередном запрете или реакциях на изгнание кого-нибудь из интернет-чата можно прочитать «это буквально 1984!» — у этой фразы есть даже собственная статья на Urban Dictionary. Речь, разумеется, идет об одном из самых узнаваемых антиутопических произведений — «1984» Джорджа Оруэлла. Роман издали в 1949-м, и хотя сам автор называл его сатирическим, уже через 11 лет в новом издании появится послесловие социального психолога Эриха Фромма, уже характеризующее текст как “предупреждение”. Сегодня «1984» нередко называют пророчеством. В свое время это подметила и Маргарет Этвуд, написавшая в 1985-м антиутопический «Рассказ служанки».

Мы живем в эпоху, когда поверить в дистопии намного легче, чем в утопии; первые мы можем лишь вообразить, а во вторых мы уже успели пожить.

Если выстраивать генеалогическое древо, то корнями подобные произведения уходят еще к «Государству» Платона, где описывается гипотетическое идеальное общество. Уже здесь закладываются идеи, характерные для современных популярных антиутопий. Государство, считает Платон, способно выжить только в обмен на определенные жертвы, приносимые обществу человеком. Например, отвергается музыка в лидийском и ионийском ладах: “первая слишком жалобна, вторая звучит на застольях, вместе они расслабляют дух” — вот и цензура рая на земле. Граждане неизбежно делятся на различные касты, и лучшие из людей обязаны связать себя узами с подобными себе, пока худшие сходятся с худшими — чем не евгеника? И чтобы вся эта система не развалилась, обществу необходим свой центральный политический миф, “благородная ложь”, как ее называет Платон. Еще детьми в школе граждане должны усвоить, почему среди них кто-то хуже остальных, почему одним уготовано место царей и мыслителей, а другим в этом идеальном мире нельзя доверить ничего кроме земледелия — пропаганда! Образ построенного на обмане и контроле информации кастового общества удивительно хорошо сохранился, одновременно напоминая и французский комикс «Сквозь снег», и книжный бестселлер «Дивергент». Чего, впрочем, Платон не мог предугадать, так это многоликости образов государства, способного оправдать насилие над собственным гражданином, и многообразия технологий контроля, открытых в следующих столетиях.

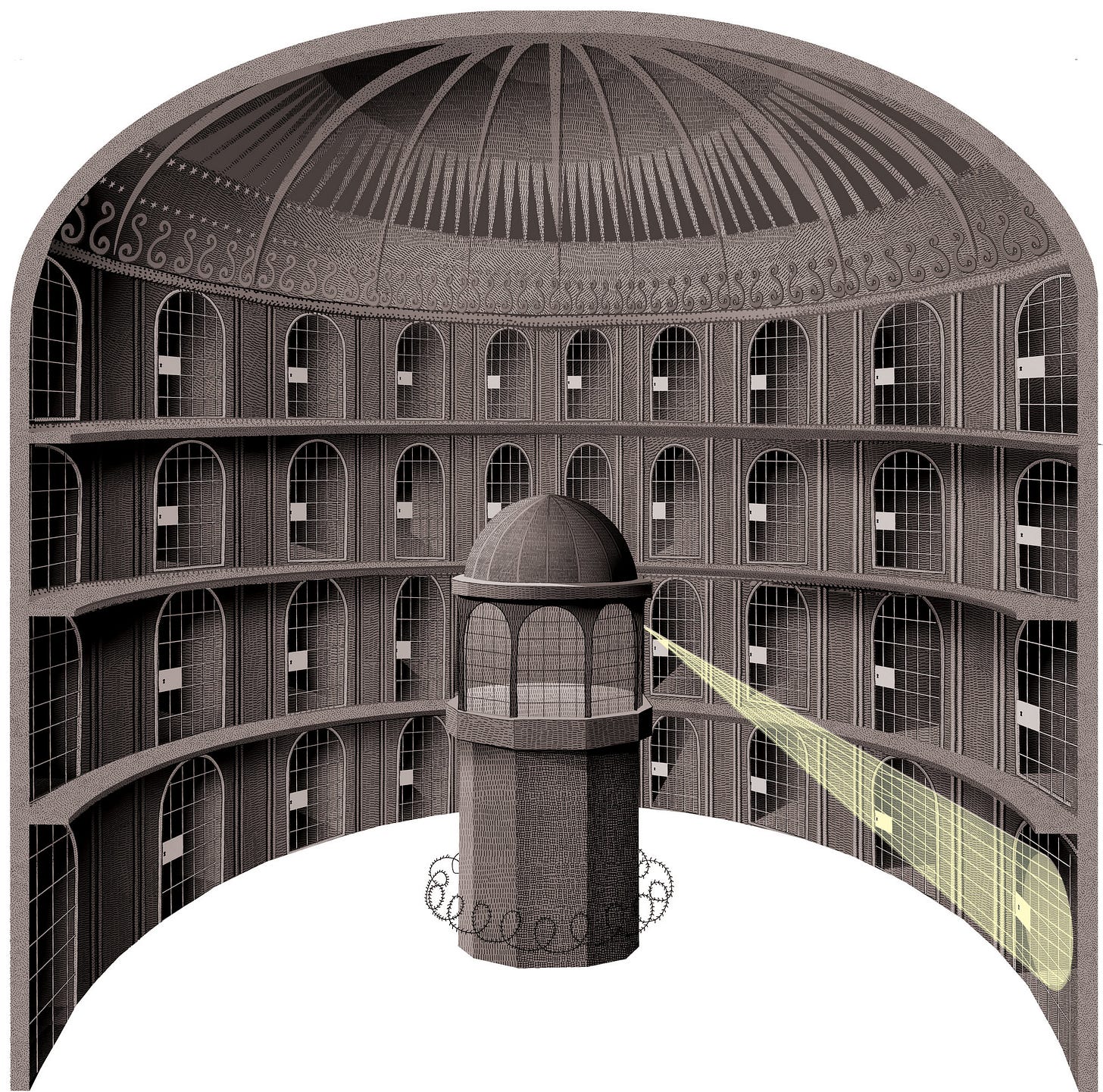

Антиутопические и дистопические произведения (о разнице между ними мы еще поговорим) с каждым годом и, что важнее, с каждым витком технического прогресса кажутся все менее спекулятивными и все более знакомыми, если не банальными. Телеэкраны и телевидение в целом, суперприложения, уже будто незаметные знаки типа «в помещении ведется видеонаблюдение», слежка за политиками и избирателями, цензура и рынок, знающий о ваших желаниях лучше вас самих — все это уже не удивляет. Нас не тянет даже щелкать пальцами и возбужденно указывать на очередной анатомический признак глобального паноптикума; кто-то из нас уже вырос в его стенах. При этом дистопический жанр, несмотря на существование столь древних предков, следует считать сравнительно недавним литературным изобретением. Самое раннее задокументированное использование термина в его современном смысле датируется 1868-м годом, когда политик Джон Стюарт Милль описывал в парламентской речи ирландское правительство. В сжатом варианте тезис звучит так: утопическое воображаемое устройство государства слишком прекрасно, чтобы быть жизнеспособным; его реальное воплощение окажется слишком страшным, чтобы пытаться его осуществить. Большинство написанных с того времени романов в этом жанре, как и «1984», описывают некое нежелательное будущее, ставят вопросы о траектории социального развития, пугающей своей несвободой и неспособностью человека что-либо изменить; воплощение представлений об идеальном порядке и единении общества в реальности оборачивается кошмаром несвободы. Оживленность обсуждения таких произведений, их популярность в массовом медиа проявляет злободневность содержания, узнавание знакомых черт. Сегодня такой текст может вовсе утратить фантастические элементы или отказаться от сатирического назидания в пользу героической трагедии о разрушении несправедливого порядка, прокладывая через руины старого режима новую дорогу к подлинной утопии, сама возможность прохода по которой уже служит счастливым финалом.

Но один из элементов практически каждого такого произведения, от книг до видеоигр, остается неизменным даже не с момента выступления Милля, а еще со времен платоновских размышлений. «Утопия» в зависимости от подхода к переводу с греческого означает “хорошее” или “несуществующее место”, и в центре любого повествования всегда находится конкретный образ воображаемого места действия, всегда большего, чем просто декорации, вмещающего в себя большой диапазон человеческих отношений в минимальном масштабе. Наравне с героями, злодеями и толпами людей между ними важнейшей частью жанра, как и у Платона, выступает город.

Город глазами аппарата

В книге «Seeing like a state» («Взгляд глазами государства») антрополог и политический историк Джеймс Скотт отмечает, что построенные в средневековье европейские города с высоты птичьего полета выглядят слабо организованным сосредоточением построек разной формы. Улицы, проулки и дороги пересекаются под разными углами, их плотность отражает сложные органические процессы и меняющиеся потребности горожан — можно сказать, что карты этих городов рисуют ногами, протаптывая тропы. Стены, окружающие город и защищающие его от захватчиков, в случае процветания неизбежно оказывались поглощены архитектурой, как здоровый ребенок вырастает из собственной рубашки. Такие города развивались без какого-либо определяющего проекта или мастер-плана, характерного для градостроения XX века, но это не значит, что их жители растерянно блуждали по улицам в поисках нужной лавки. Устройство, скажем, Брюгге или Брюсселя отражает распространенный для средневековья тип отношений между человеком и властью: преступлением прежде всего считается неповиновение королю или его представителям, а в остальном люди вольны решать большинство вопросов и споров между друг другом самостоятельно. В окруженном стенами пространстве локальное знание оказывалось значительно ценнее знания пришедшего в город путника, захватчика или представителей власти, сколько бы они ни слышали рассказов о том, как все устроено внутри.

Особенно хорошо это заметно по старым столицам, успешно прираставшим населением вплоть до промышленной революции, где счет улиц мог переходить на десятки тысяч, как в Лондоне. Венцом этого процесса стала всеобщая механизация жизни в начале XX века, затронувшая практически все сферы разделения труда, включая производство пищи, ремесло, коммуникации и транспорт. Теперь между человеческой рукой и объектом труда возник рычаг машины. Образ машины, способной изменить весь мир, стал и метафорой человеческих институтов. Теперь следовало не просто произвести много зерна, чтобы хватило всем, но решить, как распределить произведенное машиной, как сделать это распределение справедливым. Фреска «Человек на распутье» Диего Риверы 1933 года, уничтоженная заказчиком Нельсоном Рокфеллером и позже восстановленная под названием «Человек, управляющий Вселенной», изображает актуальные для этого времени представления о будущем разделении труда между человеком и машиной. Человек из названия стоит за пультом машины в центре фрески, и возможность изменить мир одним движением рычага выглядит обременяющей обязанностью, делающей человека заложником механизма. Дистопическая литература первой половины XX века возникает как реакция на способность машины не только поддерживать жизнь в промышленном масштабе, но и уничтожать ее, что наглядно продемонстрировали две мировые войны, угнетение и исключение природы из городского пейзажа, техногенные катастрофы от японских утечек ртути до «Чернобыля», как и издержки индустриализации в принципе. «Дивный новый мир» и «1984», написанные в этот период, заключают в себе страх того, что Жан-Франсуа Лиотар называет “взвешиванием жертв многих против стремлений Одного” — того самого человека-на-распутье. Эти же произведения, как «Мы» Евгения Замятина и «Гимн» Айн Рэнд, касаются проблемы потери собственной идентичности, превращения индивида времен Возрождения в безымянный винтик механизма. Даже имена героев уподобляются серийным номерам и названиям моделей: Д-503, Equality 7-2521. Герои говорят о себе во множественном числе, их границы самовосприятия стерты обществом. У мужчины на фреске нет имени, это не видный политический деятель или узнаваемый мифический персонаж — просто работник, чье движение руки способно дать свет одной половине планеты и обречь на гибель другую.

Вторая половина XX века ознаменовалась не только производством благ и восстановлением после двух мировых войн. Оказалось, что машина способна не только производить жизнь и смерть, но и значительно влиять на облик городов — то есть, производить пространство. Война стерла человеческую историю, заключенную в архитектуре, оборвала узы наследников, оставив доживать свой век огромное количество осиротевших и овдовевших людей, которых нужно куда-то деть. Проблема промышленного производства пространства, мгновенного строительства вместилищ тел машинами, заключается в том, что как и любое конвейерное производство, оно образовало свои отходы. Об этом говорит Жан Бодрийяр в «Городе и ненависти»:

Когда строят образцовые города, создают образцовые функции, образцовые искусственные ансамбли, все остальное превращается как бы в остатки, в отбросы, в бесполезное наследие прошлого. Строя автостраду, супермаркет, супергород, вы автоматически превращаете все, что их окружает, в пустыню. Создавая автономные сети сверхскоростного, программируемого передвижения, вы тут же превращаете обычное, традиционное пространство взаимообщения в пустынную зону. Именно так обстоит дело с транспортными артериями, рядом с которыми образуются пустующие территории. Именно так будет обстоять дело и в будущем, когда рядом с информационными артериями образуются информационные пустыни, возникнет своего рода информационный четвертый мир — убежище всех изгоев, всех тех, кого отвергли средства массовой информации. К нему добавится интеллектуальная пустыня, населенная мозгами, оставшимися без работы по причине предельной усложненности самих информационных сетей.

В этой лекции проступают контуры проблемы, характерной для США и Великобритании, истекающей из логики пространственного производства. Среди открыточных видов Штатов, особенно в кино, часто мелькают бесконечные дороги, и придорожные забегаловки заманивали водителей кто во что горазд, от гигантского термометра до космических форм на фасадах. Тем временем автомобиль, ставший в 50-х быстрее, приземистее и громче, стал символом американской свободы только вне города, постепенно сводя с ума всех, кому не повезло жить рядом с оживленными шоссе, и образуя пробки на городских дорогах. Именно шуму от соприкосновения шин с дорогой на гигантских магистралях Лос-Анджелеса мы обязаны популяризации понятия «шумовое загрязнение» — гул заставлял жителей придорожных домов орать в телефонную трубку, не давал спать и срезал цены на недвижимость, пока дороги не начали оснащать специальными экранами. В 1974-м Джеймс Баллард отразит этот феномен в «Бетонном острове», абсурдной трагедии архитектора, угодившего на разделительную полосу оживленной трассы, и неспособного выбраться с этого “острова”. Еще один Бодрийяровский пример: во время разработки SimCity команде Уилла Райта в какой-то момент пришлось отказаться от полноценного моделирования парковок. В интервью The Atlantic лид-дизайнер Стоун Либранд рассказывал, насколько его поразили реальные масштабы парковок относительно пространств, к которым они прилегают. Соблюдай разработчики реалистичные пропорции, игру следовало бы назвать SimParkingLot, шутят в интервью; французский философ наверняка назвал бы такую игру фантазией о пустынях из асфальта — рае для машин, но не человека. Дело и правда к этому шло: компания National City Lines с 1938 по 1950 годы выкупила системы городского электротранспорта в 25 американских городах и затем фактически уничтожила их, пересадив население на автомобили. Основными инвесторами National City Lines оказались компании, для которых общественный транспорт был главным конкурентом: General Motors, the Firestone Tire and Rubber Company, Standard Oil of California и другие. Их инвестиции поспособствовали изменению американских городов, и сегодня не все согласны с тем, что прокладывать дорогу в будущее должны были автомобильные и топливные магнаты.

В Европе, еще зализывающей раны прошедших войн, тем временем было необходимо построить доступное жилье для растущего населения на месте руин. Условия чистого листа идеально подходили для утопических проектов нового времени, но в итоге история социального жилья скорее подтверждает слова Милля о воплощении слишком хороших планов. Новая послевоенная строительная философия жилья была призвана уравнять всех, убрав роскошь одних и ничтожество других, вымарать любой потенциал к расслоению социальных классов в условиях города, утвердить заботливую силу государства. В итоге подобные районы оказывались неблагополучными по обе стороны Атлантического океана. В Британии их с подачи Тони Блэра в итоге прозвали sink estates — территории, где человеческие ошметки общества вместе оседают на социальное дно. Из бетона — ткани социального жилья того времени — возводили целые комплексы вроде британского «Хатченсонтауна» и американского «Пруитт-Айгоу», предназначенных для молодых съемщиков из среднего и рабочего класса, но не имевших, например, детских площадок и других общественных пространств. За десять лет оба района постепенно превратились в гетто, страдающие от вандализма, уголовной преступности и беззакония, так как полиция попросту отказывалась выезжать по адресам, в то время как практически каждый лифт здесь служил либо импровизированным писсуаром, либо излюбленным театром насилия. Оба утопических проекта в серых тонах закончили свой путь с помпой: взрывы домов «Пруитт-Айгоу» широко транслировались по телевидению; уничтожение зданий «Хатченсонтауна», в шутку называемых местными в честь известных тюрем, также привлекло внимание прессы и зевак.

Обитаемый бетон неоднократно становился декорациями дистопических историй даже спустя десятилетия после спада архитектурной моды. Более того, он идеально подошел для нового типа дистопических историй, от «Высотки» Балларда и ее экранизации до «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Если войны жгли и срубали под корень фамильные древа, то социальное жилье окончательно уничтожило понятие родословной и семейной истории для большого числа людей. В средневековом Брюсселе я мог родиться в семье хлебороба, и сам стал бы хлеборобом вслед за отцом; если бы мне повезло в генетической лотерее, я бы унаследовал поместье отца-аристократа. Квартира в бетонной высотке — что сота в улье, у которой нет владельца по праву рождения, есть только квартирант по милости государственного аппарата. Соседи за стенкой шумят и копошатся, как насекомые, избавиться от них сложнее, чем от нелюбимых родственников. Как здесь не возненавидеть город? Бетонные задворки часто оказываются холстом для истории о коллективном сползании в деменцию и злобу, или же вовсе для рассказов о жизни, производимой в домах, а не рожденной. Это истории людей-сирот без роду из приютов или даже репликантов, произведенных машинами в прямом смысле, как в «Бегущих по лезвию». О неконтролируемой ненависти и жестокости у Бодрийяра тоже было ценное замечание (сохраню орфографию оригинального материала):

Если традиционное насилие порождалось угнетением и конфликтностью, то ненависть порождается атмосферой тесного общения и консенсуса. Наша эклектическая культура – это культура промискуитета противоположностей, сосуществования всевозможных различий в культурном. Но не будем обманывать себя: именно такая культурная множественность, терпимость и синэргия провоцируют глобальную противореакцию, утробное неприятие. Синэргия вызывает аллергию. Чрезмерная опека влечет за собой ослабление защитных сил и иммунитета; антитела, оказавшись без работы, обращаются против самого организма. Такова же и природа ненависти: как и многие современные болезни, она проистекает из самоагрессии и автоиммунной патологии. Мы уже с трудом переносим атмосферу искусственного иммунитета, царящую в метрополиях. Мы уподобились некоему виду животных, лишенных естественных врагов, в результате чего они обречены на быстрое вымирание или самоуничтожение. Чтобы как-то защитить себя от отсутствия Другого, врага, неблагоприятных обстоятельств, мы прибегаем к ненависти, которая способствует возникновению своего рода искусственных, беспредметных невзгод. Таким образом, ненависть – это своеобразная фатальная стратегия, направленная против умиротворенного существования. Ненависть при всей своей двузначности представляет собой отчаянный протест против безразличия нашего мира, и в этом своем качестве она, несомненно, является гораздо более прочным видом связи, чем консенсус или тесное общение.

Наконец, один из последних витков эволюции дистопии приходится на один из первых катаклизмов XXI века — 11 сентября 2001 года. Некоторым образом террористическая атака на Башни-близнецы рифмуется с падением Берлинской стены, случившейся 12 годами ранее. Политический экономист Фрэнсис Фукуяма допустил известную ошибку, посчитав падение последней пространственной границы между двумя идеологиями — проектами будущего мира — концом истории. Скорее же конец настиг привычное географическое разделение на государства и города. С помощью интернета мир смог взглянуть на себя со всех сторон, каждый город постепенно пустил технологические нервы к другим городам, жизнь стала мобильной как никогда раньше, коммунисты и капиталисты теперь смогли ходить в одни кофейни. Захватившие самолеты террористы не были иноземными захватчиками, подступившими к стенам осаждаемого города с требованием открыть ворота. Они уже успели пожить в стране, на которую планировали напасть, стать чьими-то друзьями и знакомыми. Трагедия 2001 года дала миру понять, что вспышка разрушительного насилия может вспыхнуть в совершенно любом человеке из сотен тысяч, стоящих в пробках или сидящих в вагоне метро. Отношение к врагу стало напоминать стратегию выявления тяжелой заразной болезни, многие места стали походить одновременно на туберкулезные клиники и режимные объекты: рамы металлоискателей, сканеры, камеры и металлодетекторы в аэропортах неустанно работают, чтобы выявить враждебное тело оружия под одеждой или нетипичное поведение для нормального гражданина.

С тех пор одним из самых чувствительных вопросов для западного общества стала цена безопасного мира и свободы. Типичные оценки событий 2001 года трактуют как столкновение религиозного экстремизма и прогрессивных ценностей капитализма, но философ Славой Жижек справедливо подметил, что на самом деле это разделение давно исчезло, еще вместе с Берлинской стеной — теракт стал возможен именно потому, что его исполнители переняли сетевой подход и мобильность, свойственные коммерческим компаниям. Если столь разрушительные вспышки жестокости могут вспыхнуть где угодно, значит каждый квадратный метр города превращается в зону невидимых боевых действий, а иммунная система государства должна уже не просто видеть город как идеально точную карту, но и движение каждого человека на его территории. Большая часть конфликтов между человеком и государством теперь возникает из-за того, насколько глубоко в человеческую жизнь может залезть аппарат власти, от личной переписки и потребительских привычек до репродуктивных прав.

В 2008-м техногигант Google без лишнего шума запустил проект Ground Truth, который должен был стать следующим шагом относительно скандального из-за нарушений приватности сервиса Street View — компания планировала собрать все возможные данные о городском пространстве в одном приложении, используя спутниковые снимки, труд добровольцев и информацию из государственных систем. Ваш любимый бар теперь могут оценить люди со всего света, а о ваших привычках, интересах и контактах можно узнать просто по местоположению вашего смартфона. Экономист и философ Шошана Зубофф — автор термина «надзорный капитализм» — пишет об этом так:

Идеальное общество для Google — популяция удаленных пользователей, а не граждане. В этом обществе поощряются люди знающие, но только то, что выбирает сама компания.

Современные приложения всячески поощряют человека выторговывать собственную приватность, делая стены жилища прозрачными для внешнего наблюдателя: селфи, домашнее тикток-видео, сканирование комнаты для генерации ее 3D-модели одновременно дают узнать о хозяине больше, чем он обычно готов показать, и заставляют перерабатывать интерьер в угоду приятной картинке с одного ракурса. Следящий аппарат обитает на границах закона: настолько глубокое проникновение частных компаний в личную жизнь было бы преступным, если бы пользователь сам не вручал им ключи от всех дверей, чем охотно пользуется и государство. Для многих такая торговля приватным стала главным источником дохода. Знание перестало делиться на локальное и внешнее, а сам город превратился в объект максимальной концентрации власти одних и несвобод остальных.

Большой нарратив современных дистопий выстраивается на преодолении паралича, вызванного пересечением двух страхов: страха перед бесконечным списком вещей, которые можно сотворить со мной; страха перед сокращающимся списком вещей, которые могу сделать я без угрозы для себя. В Средневековье проще умиралось, особенно если ответчиком выступала власть — уничтожение человеческого тела длилось от долей секунд, которые занимал взмах меча, до нескольких часов четвертования или горения на костре. Власть в антиутопии способна зондировать не только тело, но и личность: ломать, подавлять, деформировать с помощью медикаментов, хирургических процедур или длящейся долгие годы карательной терапии. Такая власть не даст умереть телу, пока оно не отбудет достаточное наказание — технология позволяет ей растягивать страдание на время, ограниченное лишь продолжительностью жизни. Дистопическая власть же всегда увядает и слабеет, позволяя насилию стать стихийным и случайным, а каждому жителю, добравшемуся до оружия — судьей и палачом. Даже в относительно благополучном обществе ценой свободы может быть необходимость продавать собственную приватность, жить в инвертированном паноптикуме с камерой без стен в центре и неограниченным количеством надзирателей со всех сторон. Оттенки различий на этом жанровом спектре так или иначе затрагивают конфликт между свободой и властью. Видеоигры прекрасно подходят на роль произведений, исследующих этот конфликт, так как именно их интерактивность предоставляет игроку измерение свободы, которое может в разной степени ограничивать дизайнер.

К порядку: возведение антиутопий

Произведения о “плохих местах” можно поделить на истории о чрезмерной власти над человеком во имя некой цели и истории об отсутствии всяких действенных законов, упорядочивающих городскую жизнь; назовем их антиутопиями и дистопиями (сложность формирования типологии жанра хорошо описана в статье Антониса Балосопулуса Anti-Utopia and Dystopia: Rethinking the Generic Field). Что считать и не считать «дистопической видеоигрой» — вопрос, требующий определенной поправки из-за привычности и обезличенности насилия в видеоиграх в принципе. Ненависть всех ко всем в фильме «Дитя человеческое» при необходимости как-то уживаться друг с другом ставит ленту в один ряд с прочими кинодистопиями, но схожую по тональности The Last of Us редко причисляют к дистопическим играм — ненависть к нам большинства встречаемых людей (как правило, бандитов и мародеров) воспринимается как развязывающая руки и упрощающая отношения данность: либо мы, либо они. Исследователи Крейг Джонсон и Рован Туллок в статье Video games and dystopia: Total cities, post-cities and political unconscious напрямую связывают “-топии” с городами, введя понятия тотального города и пост-города. Дистопический пост-город — это место “после городского коллапса”, как Вашингтон в Fallout 3, характеризуемое прежде всего угрожающей свободой действий и отсутствием каких-либо законов. Тотальным же они авторы предлагают считать антиутопический город, где реализован оруэлловский сценарий власти и контроля над населением. Это не самая исчерпывающая схема определений, но важно, что она связывает жанр с конкретным образом места.

Многие игры заимствуют эстетику городского распада без воплощения тематики контроля и свободы в собственных системах. Например, классическая адвенчура 1994 года Beneath a Steel Sky перемещает игрока в Австралию будущего, предположительно пострадавшую в ходе ядерной войны. Катастрофу пережили несколько городов, и один из них, Юнион-сити, представляет собой тоталитарное полицейское государство в миниатюре, контролируемое искусственным интеллектом. В одном из нарративных сегментов мы видим массовое убийство, но как только нам возвращают управление, мы возвращаемся к привычной рутине “примени каждый предмет к каждой интерактивной части экрана”, а тональность происходящего приближается к играм вроде Return to Monkey Island. Beneath a Steel Sky можно считать игрой о дистопиях на уровне картинки и повествования, но это не имеет никакого отношения к сути игрового процесса.

Немногим ближе к реальным дистопическим нарративам подошли японские игры в жанре beat ‘em up начала 90-х годов. Сюжеты Final Fight, Streets of Rage, Undercover Cops и Captain Commando умещаются на салфетке: город погряз в насилии и беззаконии, восстановить порядок может только подопечный игрока. Городские фоны этих игр, прокручиваемые на заднем плане, создают ощущение сопротивляющейся и одновременно распадающейся городской среды: мы исследуем трущобы, заброшенные парки аттракционов, городские руины, недостроенные мосты, торговые аллеи, и везде встречаем преступников и вандалов. Основное тематическое различие между этими играми заключается в том, кто все же берет восстановление порядка в свои руки — местные жители или суперполицейские; здесь несколько выделяется Streets of Rage, предлагающая на выбор “бывших полицейских”, ушедших из полиции по причине бессилия закона и коррупции. Объединяет же игры характерная архитектурная палитра: нередко постройки либо не закончены, либо уже частично разрушены, а общественные пространства присвоены бандитами в качестве среды обитания. К концу этих игр мы обычно оказываемся в пышных особняках или технологичных лабораториях, по которым приходится идти не меньше, чем по паркам и гигантским мостам. В финале нас обычно ожидает источник этой альтернативной преступной власти — богатый и влиятельный магнат, стремящийся перекроить город в своих интересах. Это прямо отражается в сюжетах: за похищением дочери главного героя Final Fight (мэра-рэстлера — практически отсылка к актеру-президенту Рейгану) стоит влиятельный бизнесмен; в Streets of Rage полиция становится частью крупнейшего преступного синдиката, инвестирующего в робототехнику и ядерное оружие; антагонист Captain Commando — богатый ученый-генетик с задатками Унабомбера. При всей гротескности происходящего на экране, образ магната-миллионера, пытающегося перестроить мир, оказывается в какой-то степени пророческим. Культурный критик Фредрик Джеймисон вскоре после событий 11 сентября заметил, что в руках конкретных людей накопились настолько много капитала, что их уже нельзя было считать обычными гражданами. Возможности таких людей уже сопоставимы с властью национальных государств, включая контроль над парамилитаристскими организациями и политическими институтами. Между Осамой бин Ладеном, организовавшим теракт в Нью-Йорке, и последним боссом Undercover Cops, мечтавшим взорвать город, разница не настолько велика — обоих можно считать “мобильной элитой” , распоряжающихся внушительным капиталом для достижения политических целей. Несмотря на механическую простоту этих игр, в них уже содержится игровая метафора дистопии: невозможно просто пройти по улице мимо других людей, приходится их устранять с помощью позиционирования на уровне и собственных кулаков.

Впрочем, есть среди ранних игр и более явные метафоры на уровне механик. Ярким примером антиутопии можно считать одну из первых 3D-игр с полигональной графикой — I, Robot 1984 года. «Несчастный интерфейс-робот #1984» бросает вызов Большому Брату, грозно нависающему над абстрактными улицами. Уже в 84-м видеоигра затрагивала тему тотальной слежки: в начале гигантская голова говорит «ЗАКОН: ПРЫГАТЬ ЗАПРЕЩЕНО»; на вопрос робота «почему нет?» голова отвечает «ВОТ ПОЧЕМУ», а лазер из раскрытого глаза уничтожает робота. В то время реальное городское пространство еще не было насыщено камерами и другими устройствами слежения, так что I, Robot явными отсылками к роману Оруэлла дополнительно утверждает статус последнего как предупреждения, как высказывался о книге Фромм. I, Robot представляет мир абстрагированными магистралями в пустыне, передвижение по которым регулируется всевидящим глазом. У пространства есть своя, скрытая от нас функция, но тоталитарное общество будущего не принимает Робота с его обретенным самосознанием, вопросами и возможностью прыгать. Игра вышла в период запретов на использование скейтбордов в некоторых штатах США; скейтеров называли едва ли не врагами общества, несмотря на то, что их присутствие снижало уровень преступности, а не повышало его; в каком-то смысле скейтеры тех лет также боролись с “запретом на прыжки”, как и Робот #1984.

Ближе всего к I, Robot по своему содержанию можно считать платформер от первого лица Mirror’s Edge 2008 года. Основной дистопический мотив здесь тоже связан с надзором и контролем движения тела. Тоталитарный режим здесь удерживает абсолютную власть над коммуникацией и мобильностью горожан между собой. Наша героиня зарабатывает на жизнь, работая “бегуном”, то есть доставляет послания по городу — единственный способ сохранить конфиденциальность данных. Безымянный город, в котором она живет, не лежит в руинах; скорее всего, в нем даже нет проблем с мусором или забитыми ливневками. Он слепит белизной фасадов и единообразием архитектуры, лишенной всяких излишеств вроде декоративных орнаментов или избыточных стилистических решений. По зданиям и районам тяжело определить его возраст: героиня Фейт вспоминает, что когда-то это место “грязным и опасным, но живым и прекрасным”, однако то, что мы видим в игре, могло быть построено несколько дней назад. Власть в Mirror’s Edge рассматривает культуру, а значит и историческое прошлое, как вируc, поражающий общество. В игре даже есть анатомические метафоры, приравнивающие город к человеческому телу: местная телекоммуникационная компания называется «Городским Ухом», а новостная служба — «Городским глазом». Особенно заметным подавление культуры становится на фоне дублирующихся на английском, японском и китайском языках указателей при полном отсутствии выраженных в интерьерах и дизайне национальных элементов.

Стерильность местных строений имеет исторические прецеденты: о связи общественного здоровья и архитектуры еще в I веке до нашей эры писал Марк Витрувий Поллион, сравнивая архитектора с целителем. Отношение к здоровью как к одному из главных архитектурных факторов и сегодня остается таким же, изменилась скорее концепция здоровья. Страх перед заразными болезнями сильно повлиял на модернистские теории: в «Лучезарном городе» 1933 года Ле Корбузье сначала называет почву распространителем ревматизма и туберкулеза, а затем и вовсе врагом человека. Некоторые современники Корбузье вроде Яна Дуйкера, Людвига Мис ван дер Роэ и Рихарда Нёйтры, как и он сам представляли свои проекты в качестве медицинских устройств. Стеклянный небоскреб, cпроектированный Роэ в 1921-1922 годах, должен был обнажать собственный «скелет» — еще одна телесная метафора, вдохновленная рентгеновскими снимками, которые в те время собирал архитектор. Конкурсный проект Роэ разрывал все связи с историей, породившей Первую Мировую войну, и вместо каменной башни представил полый стеклянный кристалл, опирающийся на позвоночник в центре. Клинической прозрачности высотки и демонтажу линий прошлого этой концепции Mirror’s Edge вторит отказом от пространственных проявлений культурной жизни при явном сожительстве людей, говорящих на разных языках. Это также напоминает о начале XX века, когда доктора рекомендовали пациентам с туберкулезом избавляться от занавесок, ковров и различных предметов декора, собирающих пыль, включая книги. Оставлять стоило только нужные предметы простых форм: простые кровати, простые столы, которые можно легко очистить от пыли. Этот подход характеризует и безымянный город Mirror’s Edge, он построен так, чтобы его было легко очистить, а предметы культуры, пространства пересечения, культурные различия — это вещи, на которых “оседает пыль”.

Однако, как и подавляющая часть антиутопического и дистопического медиа, Mirror’s Edge содержит в себе гуманистический посыл. Механики паркура как способ бросить вызов городскому ландшафту служат метафорой невозможности сдерживания человека архитектурой — он может преодолеть любую возведенную стену, выйти из любой клетки. Бег и паркур служат в мире игры низкотехнологическим средством борьбы против высокотехнологичного надзора, автономное движение человеческого тела противоречит идеальной модели авторитарного мира. Фейт предстает перед игроком как архетипичная Артемида вместе с Китнисс Эвердин из «Голодных игр» или Беатрис Прайор из «Дивергента» в том смысле, что ядро сопротивления заключено в ее собственном теле, мускулах и связках. Их оказывается достаточно, чтобы в итоге уложить режим на лопатки.

В каком-то смысле зеркальной противоположностью Mirror’s Edge оказываются игры о городских преступниках от Grand Theft Auto до Saints Row. Мы погружаемся уже не просто в культурный, но в богатый субкультурный контекст уличных банд и нелегальных отношений, в которых пространство рассматривается как что-то между охотничьими угодьями и системой норок-укрытий. С позиции игрока это утопический взгляд, так как его потенциал к насилию превосходит возможности мира отвечать на него. Игрок может примерить роль главаря банды, скупить собственность и нарушить любое возможное правило или закон, запрещающий насилие. Собирательный образ таких игр: герой, расстреливающий скопление полицейских автомобилей и вертолетов, или пытающийся скрыться от копов на угнанной машине по шоссе. Для виртуальных горожан игрок выглядел бы террористом, который еще и может устроить погром просто из скуки. Впрочем, насилие со стороны игрока здесь не имеет последствий, и даже если его аватар получит смертельное ранение, в ближайшей больнице его подлатают до идеального состояния, забрав незначительную долю имеющихся у него денег — дешевая и идеально работающая медицина, безусловно, выглядит самим нереалистичным утопическим элементом Grand Theft Auto. Бодрийяр вряд ли играл в игры серии, но очередной пассаж из «Города и ненависти» идеально описывает происходящее в них:

Поскольку в нашем обществе нет более места реальному насилию, насилию, направленному на определенный объект, историческому, классовому насилию, то оно порождает виртуальное, реактивное насилие. Ненависть, которую можно принять за архаичный, первичный порыв, парадоксальным образом представляет собой страсть, оторванную от своего предмета и своих целей. (Подобно тому, как теперь принято говорить о «ксероксном» уровне культуры, можно говорить и о «ксероксном» уровне насилия). Вот почему ненависть современна гиперреализму крупных метрополий. Однако она отличается своеобразной холодностью. Порожденная равнодушием, в том числе равнодушием, распространяемым средствами массовой информации, она становится холодной, непостоянной, может перекинуться на любой предмет. В ней нет убежденности, пыла, она исчерпывает себя в acting out и часто ограничивается созданием собственного образа.

Проще говоря, города GTA не тотальны и не затронуты неким разрушительным обстоятельством, они служат песочницей для игрока, где он может примерить на себя какой-то образ: накинуть на шею здоровенную золотую цепь, разъезжать на спорткаре с пулеметом на коленях, купить ковбойские сапоги или зеленые галоши и сделать боевой ирокез. Все это не имеет никакого отношения ни к сюжету, ни к правилам игры, и в целом город достаточно равнодушен к действиям игрока, забывая о нем, стоит самому опасному преступнику затаиться в одной из пор на теле города.

Но даже в таких песочницах есть пространство для более выраженного комментария. Трилогия Watch Dogs дает игрокам приблизительно тот же базовый набор действий, что и GTA, но добавляет к песочнице компонент слежки и подглядывания. Чикаго недалекого будущего из первой игры управляется автоматизированной операционной системой на службе у корпорации с ключами от всех дверей и данных к любому жителю города. Фактически, корпорация берет на себя многие функции управления городом, перетягивая на себя одеяло с традиционных форм власти. Государство при этом находится скорее в симбиотических отношениях с коммерческим капиталом, ведь корпорация выращивает электронные глаза и уши, позволяющие следить за каждым человеком отдельно, куда бы он ни пошел. Каждый компьютер, смартфон и камера подключены к этой операционной системе, и на экран с другой стороны всегда смотрит кто-то еще. С помощью способностей главного героя игрок тоже может подслушать и подсмотреть за окружающими его людьми, и чаще всего в их разговорах читается страх быть пойманным, слишком заметно выйти из строя образцовых граждан, попасться на правонарушении. Игрок также может вызвать полицию, указав на любого человека, или взломать светофоры, чтобы устроить пробку. Двойственность антиутопии Watch Dogs заключается в том, что и герой, и власть, которой он противостоит, черпают силу из одного источника. С одной стороны, это история о том, как наделенные властью политики и лоббисты установили тотальную слежку за населением. С другой, достаточно компетентный хакер с легкостью оборачивает органы системы против нее самой; частное лицо может видеть все, слышать всех, и поставить город на колени, не нужны ни связи, ни большие деньги. Оба этих случая представляют антиутопический вариант устройства паноптического общества, в котором способность власти к всепроникновению сочетается с полной анонимностью — в постоянных полицейских патрулях просто нет необходимости, за горожанами следит не человек, а программа.

Еще более радикальный сценарий проникновения власти в жизнь человека представляет Half-Life 2. Здесь мы говорим уже не о государственном аппарате, а об оккупации чужой территории. Большинство видеоигр о вторжениях захватчиков обычно либо прибегает к альтернативной истории (победившие фашисты в Wolfenstein, захват США объединенной Кореей в Homefront), либо дает управление игроку в разгар войны с пришельцами (X-Com, Earth Defense Force, Resistance). Земляне в Half-Life 2 не столько проиграли войну пришельцам, сколько были попросту ими раздавлены — не зря эту катастрофу называют «семичасовой войной». Мы оказываемся в теле героя на пике инопланетной власти и видим ее пышный расцвет на территории постсоветского городка. В отличие от стереотипных марсиан-гидроцефалов Комбайн, он же «Альянс» в официальной локализации, захватывает новые территории чужими руками. Каждая планета и цивилизация, порабощенная Комбайном, встраивается в межзвездный военный конвейер. Мы не воюем с инженерами, стоящими у начала этой ленты, не встречаем политических лидеров — нельзя быть уверенным даже в том, что концепция политики и лидерства вообще присуща Комбайну. Эта империя не захватывает территории, чтобы военачальники и политики разбили там свои инопланетные сады или свозили экзотических зверей в свой Колизей, она выделяется заметным отсутствием самих захватчиков; есть только перекраивающие жизнь машины. Краткость осады Земли впечатляет еще сильнее, когда понимаешь, что цель успешного блицкрига инопланетян была случайной, захваченной как бы по пути. Нам же встречается модифицированное, искаженное, прирученное, закованное многообразие космической жизни, измененные технологией и убеждением люди прежде всего.

Комбайн обращает против землян их собственные технологии зомбирования — вездесущий и непрерывно звучащий как на вокзале, куда мы приезжаем, так и на улице голос называет захватчиков “нашими покровителями” с тем же благоговением, с которым из этих же динамиков лился елей про автократических лидеров еще полвека назад.

Комбайн вторгается в человеческое тело не только с помощью имплантов и боевых модификаций, но и посредством подавляющего поля, устраняющего возможность зачатия детей. Инфраструктура захватчиков вгрызается в городское пространство черными металлическими блокпостами, заграждениями и стенами, проходящими прямо через остовы земных домов. Архитектура Комбайна пост-культурна — она выглядит одновременно прагматичной и сделанной по первым неряшливым наброскам, в ней заложено ровно столько творческого труда, чтобы она выполняла свою заградительную или модифицирующую функцию, но не выглядела совершенной в той степени, будто ее согласовал экспертный комитет на предмет соответствия стандартам безопасности.

Прежде всего, в ней нет амбициозной искры перфекционизма: стены вокруг башни Цитадели высоки, но неровны; с некоторых строений неряшливо свисают провода. Родственнее всего такой архитектуре в реальном мире оказываются деконструктивистские проекты Питера Айзенмана и Леббеуса Вудса. Между работой последнего и эстетикой Half-Life 2 прослеживается не только визуальное сходство, но и общее теоретическое обоснование. В своем манифесте «Война и архитектура» Вудс заявил о тождестве этих дисциплин:

Архитектура и война нераздельны. Архитектура — это война. Война — это архитектура. Я воюю со своим временем, историей, со всеми властями, застывшими в неподвижных и пугающих формах. Я один из миллионов тех, кто не вписывается, кто не имеет дома, семьи, доктрины, ничего стабильного и устойчивого, что можно было бы назвать «принадлежащим мне», никакого известного начала или конца, никакой «священной и исконной земли». Я объявляю войну всем иконам и завершенности, всем историям, которые заковывали бы меня в моих собственных заблуждениях, моих собственных жалких страхах. Я знаю только моменты и фрагменты жизненного потока, я знаю только формы, рождающиеся с бесконечной силой и тут же «тающие в воздухе». Я — архитектор, создатель миров, сенсуалист, поклоняющийся плоти, мелодии, силуэту на фоне темнеющего неба. Я не знаю Вашего имени. Вы не знаете моего. Завтра мы вместе начнем создавать город.

В тексте Вудса содержится парадоксальное сочетание разрушительной тяги к уничтожению всего предшествующего и желания “создавать город”. Этот парадокс в полной мере разрешается, когда на место земного архитектора приходит всемогущая и анонимная империя, лишающая людей истории и собственности, расселяющая их по советскому жилому фонду. Не похоже, что ее механизм в принципе располагает пространством для экспертности, дискуссий, споров или формирования стандартов — для Комбайна это давно пройденный этап развития. Всему человечеству, раздираемому до первой минуты вторжения ценностными конфликтами и личными поисками смысла существования, за семь часов определили единую цель: быть еще одним биологическим протезом в механическом теле, простирающемся за горизонт событий.

Пожалуй, ключом к силе образа Комбайна при отсутствии визуальных подсказок стал разворот привычных отношений между биологией и технологией. Благодаря накопленному багажу научно-фантастических произведений мы привыкли к трансгуманистской эстетике, приращения к человеку аугментаций и устройств, которыми он управляет. Ядро Комбайна скорее напоминает промышленную машину в самом примитивном, механическом смысле, когда можно представить движение всех ее внутренних частей (чего мы не можем представить с электроникой), от поршня до маховика. Уже к этой основе добавляются мускулы, сердца, нейроны и кости из остальных миров, словно кукла управляла бы кукловодами. Если Комбайн и можно представить как цивилизацию, то это “цивилизация подковы” — своя найдется для любой формы жизни, и какой бы сложной она ни казалась самой себе, в этих подковах ей уготовано место звездного скота.

Прекрасный анализ устройства Комбайна в статье «Империя Комбайн как призрак тоталитаризма: хонтологический анализ Half-Life 2» проводит Маро Маленко:

В этом смысле, империя Комбайн представляет собой хонтологическую мета-империю: она агрегирует и воскрешает тоталитарные, колониальные, биополитические и дисциплинарные практики, которые незаметно закодированы в истории каждого из миров. Практики, которые до вторжения Комбайна будто бы находились в категории over-and-done-with. Эти практики возвращаются, как поднятые из склепов призраки, в виде оккупации Комбайном. Здесь и начинается haunting — вещественное воскрешение призраков тоталитаризма, с которыми ныне живущие вынуждены встретиться лицом к лицу…Тот факт, что это сила из другого мира (чужеродная сила), может рассматриваться как метафорическое выражение ощущение «чужеродности» и нечеловечности, вызываемое тоталитарными режимами как таковыми. В образе Комбайна как инопланетной силы заложено острое чувство непонимания того, как люди могут быть способны на зверства, свойственные таким режимам. При этом там же нам даётся ответ: режим преобразует и модифицирует людей для своих нужд, постепенно лишая их человечности посредством технологий дисциплинарной власти. Отсутствие сущностного причинного ядра у Комбайна, описанное мной выше, можно рассматривать как выражение непонимания мотиваций, стоящих за тоталитарными режимами — те по большей части кажутся просто-напросто бесцельными машинами для производства власти ради власти.

Перспективу человека, способствующего злодеяниям тоталитарного режима, удачно передают игры Beholder и Papers, Please. В обеих человек низведен до статуса винтика в системе, где ему отведена некая точечная функция, которую можно описать парой глаголов: подсмотреть и доложить, проверить документы и поставить штамп. Нам не приходится прислуживать звездным тиранам — достаточно того, что с нами могут сделать наши соотечественники у власти. Эти игры позволяют проследить жизнь человека вне городского пространства: в Papers, Please люди еще только пытаются пересечь границу, и нам отведена роль защиты городских стен; Beholder моделирует иллюзорно приватные пространства многоквартирного дома. Объединяют эти игры две вещи: модель работы с информацией и сила иррационального над человеком. В Papers, Please наше дело простое: мы сидим за столом в контрольно-пропускном пункте, в окошке возникает человек и дает документы, нам нужно все проверить и поставить один из двух штампов, что определит дальнейшую судьбу человека. У кого-то просрочены документы, отсутствуют необходимые справки, некорректны данные в паспорте — таких людей пускать нельзя. Этический конфликт возникает, когда эти люди открывают рот. Если мы будем действовать по закону, нам придется разделить семьи, или впустить женщину вместе с ее преследователем. На другой чаше весов находится жизнь нашей семьи, голодающей, но находящейся в относительной безопасности. Papers, Please давит на игрока временем — чем больше людей пройдет мимо нашего окна в правильную сторону, тем больше денег мы унесем домой — нам не до того, чтобы вникать в чужие проблемы. Со временем процедура становится все сложнее, и коллега из охраны предлагает нам не просто отфутболивать потенциальных сограждан, но сдавать их в лапы охраны как вычисленных врагов режима ради небольшого вознаграждения. Игра упрощает наши взаимодействия с людьми, не упрощая при этом конфликт и проводя его через наши собственные нужды.

Beholder дополняет проблемы менеджмента постепенно накапливающейся абсурдностью преступных статей, доходя до запретов на галстуки определенного цвета и чтение, последний из которых нарушают, кажется, вообще все, включая главного героя, которому приходится читать формуляры, заполняя их. Поддерживаемая жестокостью наказаний система работает за счет того, что нас в сущности накажут и за бездействие против “врагов режима”, а оказаться им может практически кто угодно, если воспринимать закон буквально. Политические режимы в Papers, Please и Beholder живут за счет того, что заслуженный и достойный гражданин возьмет на себя работу полицейского и настроится против своего соседа. Это выглядит как мрачный вариант дилеммы заключенного: по нашим законам я могу быть осужден просто по факту своего существования; а если меня могут сдать, то я обязан заложить всех вокруг себя. Абсурдность принимаемых запретов в таких отношениях лишь толкает нас нырять еще глубже в белье соседей. Эту динамику на реальном примере Югославии описывает в книге «О насилии» философ Славой Жижек:

В бывшей Югославии писателей и журналистов всегда можно было преследовать при помощи печально известной статьи 133 Уголовного кодекса. Она позволяла найти состав преступления в любом тексте, который в ложном виде преподносил достижения социалистической революции или своим освещением политических, социальных и иных вопросов мог вызвать напряжение и недовольство общественности. Очевидно, что последняя категория не только бесконечно растяжима, но и удобно самодостаточна: разве то, что власти обвиняют вас в таких вещах, само по себе не означает, что вы «вызвали напряжение и недовольство общественности»? Помнится, в те годы я спросил одного словенского политического деятеля, как он оправдывает этот закон. Он только улыбнулся и, подмигнув, сказал: «Ну так нам же нужен какой-нибудь инструмент, чтобы управляться с теми, кто нам досаждает…» Здесь друг на друга накладываются чувство вины, потенциально всеобщее (все, что вы делаете, может быть преступлением), и милосердие (то, что вам позволяют жить тихо и мирно, не является ни следствием, ни доказательством вашей невиновности; этот факт свидетельствует о великодушии и благожелательности власти, о «понимании ею реалий жизни»). Описанное работает и как доказательство того, что тоталитарные режимы — по определению режимы милосердные: они терпимо относятся к нарушениям закона, поскольку в характерном для них устройстве социальной жизни нарушения закона, коррупция и обман суть условия выживания.

Можно предположить, что театр юридического абсурда не может длиться вечно, и очередной сдвиг красных линий объединит людей, готовых к революционной борьбе, и вчерашних умеренных горожан, готовых заступиться друг за друга, или хотя бы диктатура развалится под собственным весом. Классическая литературная антиутопия обычно заканчивается тотальным распадом личности или даже ее смертью, но в кино и видеоиграх популярные антиутопические произведения нередко заканчиваются триумфом героев над системой и объединением угнетенных. Торопливая концовка в духе «а потом они жили долго и счастливо» резко обрывает повествование, не давая времени вернуться к началу истории — если люди способны договориться друг с другом и построить более справедливое общества в условиях вакуума власти, что тогда привело нас к диктатуре? Откуда мы знаем, что руины старого порядка не станут колыбелью еще более чудовищной власти?

Разрушенный сад

В большинстве жанровых классификаций дистопию рассматривают как истории, приводимые в действие развалом общества и власти. Это роднит жанр с различными апокалиптическими сценариями и одновременно позволяет перенести действие в наши дни — антиутопии, напротив, все же предполагают какой-то гипотетический образ общества будущего. До начала повествования мир дистопии может быть неотличим от нашего, просто он прошел катастрофическую точку невозврата. Ей может оказаться разрушительная война, экологический катаклизм, пандемия, восстание машин или блэкаут. В то же время мир может сползать в пропасть постепенно, дом за домом, семья за семьей, институт за институтом. В попытках удержать хотя бы существующий порядок вещей общество делает неловкий разворот и срывается в обрыв. Собственно, жанровое медиа, как правило, посвящено именно описанию этого момента уже неизбежного соскальзывания.

В видеоиграх одним из первых образцов стала текстовая адвенчура A Mind Forever Voyaging 1985 года. Будущее в ней остается гипотетическим даже в рамках самой игры — нам предстоит исследовать симуляцию эффектов недавно разработанного «Плана обновленного национального целеполагания» (Plan for Renewed National Purpose), призванного решить проблемы экономики, массовых детских самоубийств и распространения компактного ядерного оружия. Доктор Перельман исследует симуляцию с помощью разумного компьютера PRISM в виде человеческого аватара Перри Симма, проживающего жизнь в Америке уже во время действия этого плана. Нам нужно узнать, к каким последствиям приведут новые законы и решить, стоит ли вводить его в силу. В роли Симма мы исследуем город и общаемся с разными людьми, попутно пытаясь записать важные для нашего исследования события. План, проталкиваемый одиозным сенатором Ричардом Райдером, предполагает полную дерегуляцию промышленности, обязательную службу в армии, одностороннюю внешнюю политику и возврат к консервативно-традиционным ценностям. Изучать последствия этих решений можно в нескольких временных точках с интервалом в 10 лет, от 2041 до 2081 года, нужно только собрать достаточно данных, чтобы PRISM смоделировал события следующего десятка лет.

На первом шаге симуляция рисует чистую идиллию: план сработал, люди живут обычной жизнью, еды хватает для всех. В отличие от большинства подобных текстовых игр, A Mind Forever Voyaging не заставляет перебирать предметы и решать головоломки. Нам нужно всего лишь попытаться наслаждаться жизнью: сходить в ресторан, походить по дому, посмотреть что-нибудь в кинотеатре. Ростки будущего упадка становятся заметны через уже через первые 10 лет: активно рекламируются индивидуальные средства защиты от преступников, ответственность за борьбу с которыми постепенно перекладывается на население, в кинотеатре крутят откровенный снафф, городские службы не справляются с проблемами, цены на товары отправляются в свободный полет. За последнее десятилетие все разваливается окончательно. Сын Перри уходит в тоталитарную секту, выполняющую функции правительства, в зоопарке висят таблички “14:00 пытки обезьян”, местный стадион уже давно используется в качестве места казни (любимое телешоу жителей), а последней трапезой самого Симма была какая-то белка еще две недели назад. Обычно городские видеоигры открывают все больше пространства для исследований, но A Mind Forever Voyaging идет в обратную сторону. Большая часть направлений в городе приведет героя к неизбежной смерти от рук подростков-садистов или изголодавшихся собак. Уже давно действует цензура, запретившая антиутопические романы, включая Оруэлла; досталось даже книге Profiles in Courage бывшего президента Джона Кеннеди. Большинство районов недоступно, и, кажется, мир вокруг Роквила тоже отправился в ад после ядерной войны, неконтролируемой вырубки последних лесов и постоянных сливов отходов в реки. Пытающегося получить вторую порцию еды за сутки Перри отправляют под суд и заключают, что он слишком стар, чтобы с ним заморачиваться. Вердикт: пристрелить на заднем дворе.

A Mind Forever Voyaging задумывалась автором Стивом Мерецки как критика действий президента Рональда Рейгана, и сходство «Плана» с его «рейганомикой» было очевидным даже тогда. История игры оказалась в чем-то самосбывающимся пророчеством, если вспомнить деградацию репертуара кинотеатров в Роквиле — несмотря на восторженную прессу и потенциальную скандальность, AMFV так и не удалось добиться коммерческого успеха. Мерецки рассудил, что секс в играх продастся лучше политики, что и случилось с его следующим проектом: Leather Goddesses of Phobos, ставшей одной из самых покупаемых игр компании Infocom.

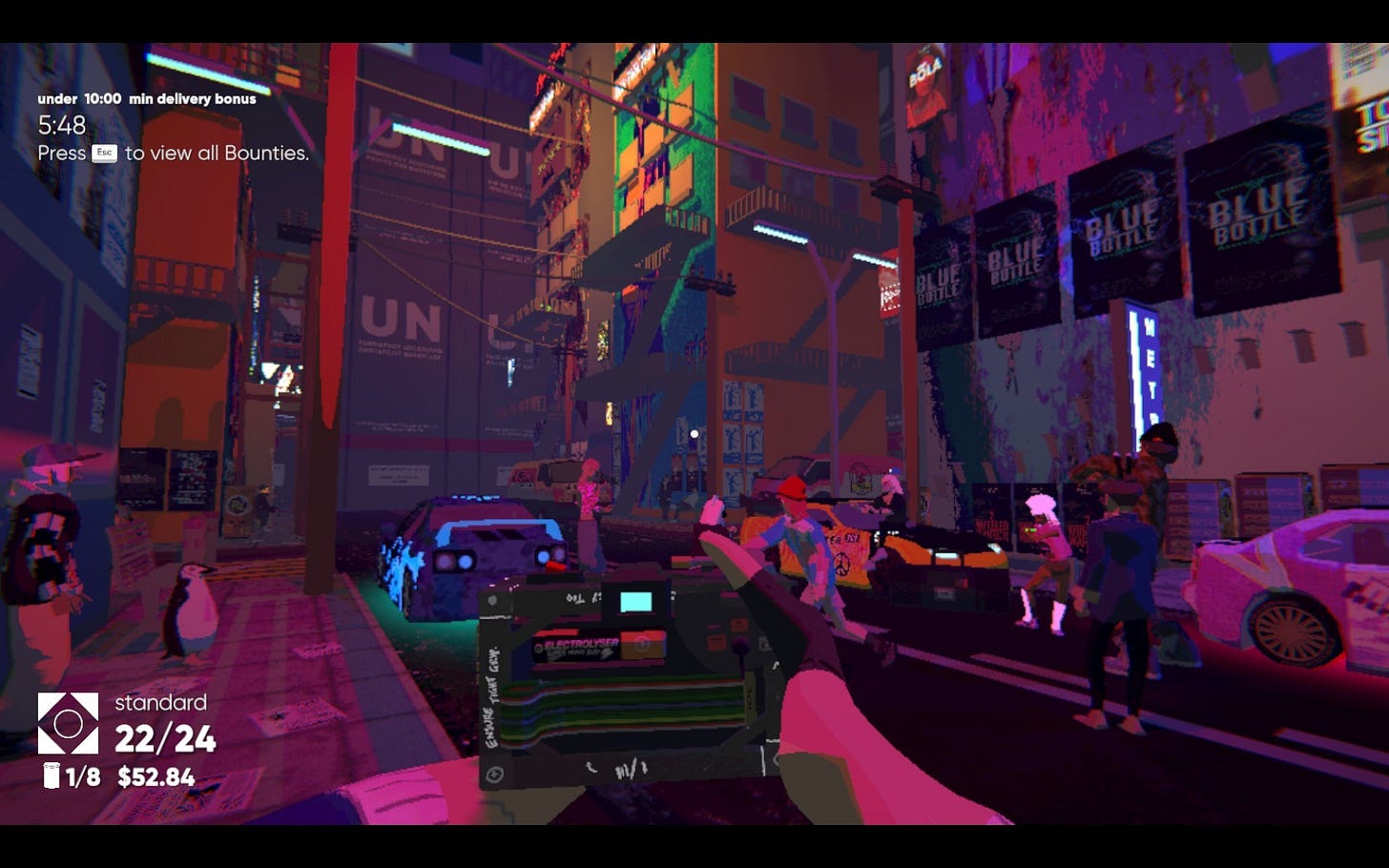

Пройдет целых 35 лет, прежде чем у magnum opus Мерецки появится идейный родственник в лице Umurangi Generation. Как и AMFV, выпущенная во время президентства Рейгана, Umurangi Generation стала реакцией на события в жизни ее автора. Еще до пандемии ковида одним из самых транслируемых массовых катаклизмов стала череда масштабных пожаров, от Амазонии до Австралии. Во время одного из них умерла мать автора игры Тали Фолкнера, известного под псевдонимом veselekov. Как и в AMFV, ничего этого нет в первые минуты игры: мы подрабатываем фотографом, и нам нужно снимать различные объекты для наших заказчиков. Единственным ограничением для нас служит запрет на присутствие в кадре медуз, валяющихся на крышах зданий и улицах. Главное сходство между играми Фолкнера и Мерецки заключается в мотивации игрока взаимодействовать с окружением, активно его исследовать. AMFV была текстовой адвенчурой, поэтому мы выполняли роль летописца, шлющего телеграммы в прошлое. Трехмерная Umurangi Generation предлагает нам амплуа фотографа, то есть сразу немного художника, контент-креатора и визуального документалиста. Постепенно, как и в AMFV, становятся понятны причины странного запрета на медуз. Человечество столкнулось с кайдзюподобными чудовищами, имеющими много общего и, кажется, связанными с медузами.

Мы редко можем стать свидетелями столкновений сил ООН и кайдзю, но постоянно складываем мозаику причин и последствий затяжного кризиса. Городскую пастораль на крыше прибрежного города разрывают ревущие истребители. В глухом геттоизированном районе слышны звуки далеких выстрелов и взрывов, а мы натыкаемся на стихийный мемориал в честь одной из местных жительниц. Поверхности домов испещрены граффити, иногда напоминающими распечатку твиттерской перепалки. Улицы перекрыты то представителями организации, то снующей молодежью. С течением игры расслоение в обществе, диссонанс между транслируемой картинкой триумфальной борьбы и реальностью человеческих жертв, становится все очевиднее. Пока богачи веселятся в клубах и живут в подземном метрополисе, а в кино показывают мелодрамы и ура-патриотические боевики, мы ютимся на улице под звуками сирен. Стоит заглянуть в закрытые помещения, где чинят гигантских роботов прямиком из «Евангелиона», как по состоянию техники и двум свежим мешкам для трупов станет очевидно, насколько плохо все на самом деле. Бизнес, тем временем, адаптируется и предлагает товары вроде “революционного мерча” и шумозащитных экранов. Последние не спасут от инопланетян, но позволят игнорировать звуки апокалипсиса хотя бы какое-то время. Фотоаппарат в наших руках становится метафорой не только архивирования действительности и вмешательства в нее катастрофических событий, но и нашего собственного бессилия. Мы не можем застрелить из него чудовищ или оказать сопротивление разгоняющим толпу полицейских, нам остается только фиксировать происходящее, не в силах изменить его. Umurangi Generation переводится как «поколение красного неба» — возможно, в мире игры это действительно последнее поколение, которое уже не сможет исправить ошибки своих предшественников, и передавать свидетельства будет некому.

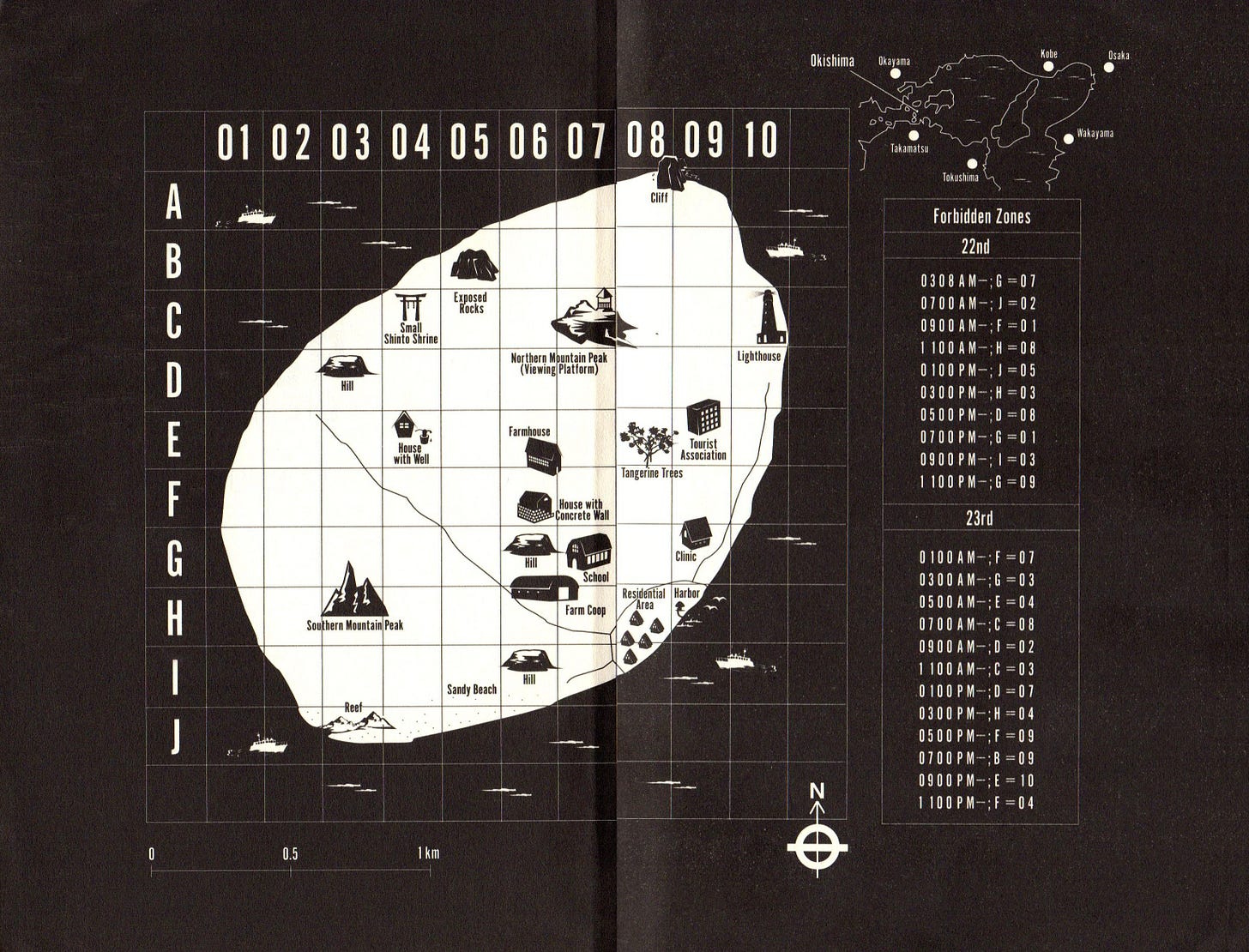

A Mind Forever Voyaging и Umurangi Generation представляют наиболее тотальные примеры дистопических произведений, фиксирующих в деталях коллапс целого города и мира за его скобками, безучастным свидетелем чего нам и предлагают стать. Но есть и другие популярные творческие стратегии, позволяющие рассматривать гниение общества в меньшем масштабе. В кино и видеоиграх распространен сюжет о жестоких играх, в которые люди играют поневоле, распространенный благодаря «Бегущему человеку» Стивена Кинга и «Королевской битве» Косюна Таками; у обеих есть известные экранизации. Продолжая исторические параллели между дистопиями и древними обществами, сюжеты о том, как люди кромсают друг друга на потеху толпе, хочется связать с историей римского Колизея. По большому счету, Колизей можно назвать предтечей современного развлекательного телевидения: помимо гладиаторских боев там разыгрывали мифологические сюжеты, в том числе с природными декорациями и аутентичным убийством персонажей мифов, которых играли узники; проходили инаугурационные церемонии и спонсируемые богачами представления. Современные произведения обычно помещают состязания в контекст одобренной жестокости, подчеркивающей несправедливый или даже преступный характер власти, уже трещащей по швам. «Королевская битва» у Таками проходит в победившей во Второй Мировой войне фашистской Японии, став одним из главных способов устрашения населения. Для смертельных состязаний отбираются школьники, многие из которых знают друг друга лично и боятся умереть от рук бывшего товарища или лучшей подруги. На разрушении доверительных связей между людьми еще в детстве и постоянной демонстрации права на насилие этот режим и держится, любое заразительное неповиновение способно его уничтожить. В экранизации романа режиссер Киндзи Фукасаку рисует более явную картину упадка, вдохновленную кризисом 90-х в Японии: «Битва» по задумке превращает победителя в идеального гражданина, способного ценить то, что у него есть. Довольствоваться гражданину, впрочем, особенно нечем, учитывая повсеместную безработицу, уровень преступности и затяжную рецессию.

В обоих сценариях устроители пытаются узаконить и определить порядок насилия, накопившегося в обществе в результате сложившихся обстоятельств, от прихода к власти радикальных милитаристов до экономического коллапса. Перенос санкционированного насилия в некое определенное место работает как социальное кровопускание для укрепления организма власти. Тоталитарный военный режим защищает себя от возможного восстания, предполагающего тесные связи между жителями, а стремительно беднеющее государство таким образом контролирует издержки, ведь если человек отправлен на убой по закону, его уже не нужно обеспечивать социальными гарантиями, да и статистику по безработице он уже не испортит. Эти мотивы часто отражаются и в видеоиграх о кровавом спорте, начиная с тайтлов вроде Smash TV, вдохновленных «Бегущим человеком». На самом популярном телешоу планеты нам предлагается расстреливать толпы безумцев, переходя от арены к арене, с впечатляющим набором призов от тостеров и видеомагнитофонов до спорткаров. Одним мазком Smash TV задает действительно дистопическое настроение — к цене тостера привязана даже не человеческая жизнь, а десятки жизней. Можно только гадать, насколько недоступными для людей остаются бытовые вещи вне ринга.

Окончательное утверждение равенства между жизнью и товаром в дистопии демонстрирует Dead Rising 2. Как и в первой части, герой игры встречает новый виток зомби-апокалипсиса на территории огромного торгового центра, как в фильме “Рассвет мертвецов”. При этом на момент сиквела зомби уже заполонили планету, и молл — лишь один из немногих островков относительного спокойствия. Нашлось место и развлечениям: зомби в целом достаточно медлительны и могут давить лишь числом, и с ними что-то нужно делать, поэтому они отлично подходят на роль массовки кровавых шоу в духе нарезки мертвецов бензопилами на мотоциклах. Во многом обесценивание жизни в биологическом смысле — зомби скорее жив, но у него нет прав, и он должен быть уничтожен — в сочетании с игровым контекстом позволяет сохранить какое-то призрачное подобие старого общества. В нем есть ниши для новых селебрити, шоу, рабочих мест и функционирующей экономики, но теперь разрыв между богатыми и бедными оказался еще более ощутимым, чем раньше. Люди, наделенные властью, живут в далеких крепостях и даже в случае заражения могут обеспечить себя средством для подавления симптомов зомбификации. Загвоздка здесь в том, что для производства лекарства необходимы материалы, добываемые из ос, несущих в себе вирус. Из событий первых двух игр мы также узнаем, что коммерческий Зомбрекс, действующий по 12 и 24 часа, поставляется на рынок в разведенном виде, хотя чистого средства хватило бы на более продолжительное время. Но во втором случае компания-производитель Фенотранс не получила бы такой выручки. Игрок почти ни разу не сможет найти Зомбрекс на местных прилавках — лекарство для дочери героя придется искать, добывать и выбивать, настолько на него большой спрос.

Через типичные сюжетные клише и приемы Dead Rising 2 достраивает образ зомби, каким его задумывал режиссер Джордж Ромеро, то есть символ вечного потребления. Только комментирует игра не потребительский инстинкт, а силы, побуждающие человека потреблять в принципе. Общество в мире игры не смогло дать отпор экзистенциальной угрозе, судя по количеству зараженных и вечному дефициту Зомбрекса. Оно смогло изобрести лекарство, но кто бы ни стоял у власти в виртуальном США, эти люди не смогли и не захотели признать его необходимым социальным благом, жизненно необходимое лекарство стало просто товаром премиум-класса со сроком действия как у дезодоранта. Перед лицом новой угрозы не адаптировались ни институты, ни власти, ни службы. Более того, зомби-пандемия оказалась лучшей стихией из всех возможных, спрос на Зомбрекс всегда будет превосходить предложение, пока сохраняется старый порядок вещей. Зомби-коллапс в начале Dead Rising 2 в итоге оказывается срежиссированной операцией по стимуляции спроса и добыче ресурсов. Человек же в этой схеме оказывается одновременно и потребителем, и товаром.

Логику денежного выражения стоимости жизни завершает авангардная видеоигра Cruelty Squad. По различным признакам она имеет много общего как с родословной иммерсивных симуляторов, особенно Deus Ex и Bioshock (самые известные игровые дистопии, к слову), но в то же время ее игровой процесс ближе к шутерам вроде Quake. Среди первых распространен сюжет “развалившейся утопии”: человечество уже одной ногой вступило в трансгуманизм или либертарианский рай, но что-то пошло не так, и все сошли с ума, умерли или оказались заражены. Cruelty Squad, как и Dead Rising 2, скорее показывает, что существующая система отношений “работает как надо”, и каким может быть ее будущее, если все продолжится в том же духе. Человеческая жизнь в Cruelty Squad тоже ничего не стоит, но по отличным от Dead Rising 2 причинам. Дело в том, что смерти в привычном смысле здесь просто не существует — любой убитый человек завтра вернется на свое рабочее место, пересобранный и генетически рекомбинированный с точностью до волоска, даже если сегодня мы расщепим его на атомы. Поэтому наш герой работает не в “банде убийц” или “агентстве киллеров”, а в “отряде жестокости”. Некоторые люди, в кабинеты и дома которых мы врываемся с оружием наперевес, могут устало рассказать, как у них идут дела, и фигура в руках игрока может оказаться первой за долгое время, кто вообще их выслушал. С другой стороны, в Cruelty Squad есть свой биржевой рынок, позволяющий торговать и инвестировать в человеческие органы. Здесь уже отсутствуют стандартные спрос и предложение, категории мышления человека-экономиста. За ширмой глубинных процессов скрываются нечеловеческие сущности, вероятно, даже не наделенные интеллектом и желаниями. Бесконечные вибрации и колебания игровой биржи, позволяющие нам накопить огромное состояние в перерывах между заказными убийствами, могут и вовсе быть оторванной от контекста какого угодно спроса или необходимости. Неважно, какого качества и из какого человека была извлечена печень — главное, что большинство согласно с ее ценой.

Cruelty Squad со своими моллами-церквями, нарушающей любые стандарты и паттерны архитектурой и безумным отображением современного мира, в котором Джефф Безос летит в космос, пока его собственные сотрудники не успевают добежать до туалета из-за политики компании, сильнее всего напоминает забытый текст Владимира Одоевского «Последнее самоубийство». Подавляющая часть современных популярных дистопий, как я уже писал, содержит в себе оптимистичный посыл. Даже предельно мрачная «Дорога» МакКарти заканчивается сценой, в которой ребенок находит “нормальную семью”. В таких произведениях побеждают достойные, те, кто знают цену человеческой жизни и способны лично своими действиями сдвинуть мир, сделав его более справедливым, или хотя бы спасти кучу людей, дожив с ними до рассвета. Нигилистский посыл, не до конца проговоренный в Dead Rising 2, но явно прослеживаемый в Cruelty Squad и тексте Одоевского, отрезвляет мыслью, что неконтролируемый избыток производимой и поддерживаемый машинами жизни ничем не лучше, если даже не хуже, чем ее дефицит. А значит, подлинная утопия невозможна — попытка произвести райский сад всегда будет обречена на провал, оборачивающийся худшей из дистопий:

Наступило время, предсказанное философами XIX века: род человеческий размножился; потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями человечества. Медленно, но постоянно приближалось оно к сему бедствию. Гонимые нищетою, жители городов бежали в поля, поля обращались в селы, селы в города, а города нечувствительно раздвигали свои границы; тщетно человек употреблял все знания, приобретенные потовыми трудами веков, тщетно к ухищрениям искусства присоединял ту могущественную деятельность, которую порождает роковая необходимость, – давно уже аравийские песчаные степи обратились в плодоносные пажити; давно уже льды севера покрылись туком земли; неимоверными усилиями химии искусственная теплота живила царство вечного хлада… но все тщетно: протекли века, и животная жизнь вытеснила растительную, слились границы городов, и весь земной шар от полюса до полюса обратился в один обширный, заселенный город, в который перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов; но над роскошным градом вселенной тяготела страшная нищета и усовершенные способы сообщения разносили во все концы шара лишь вести об ужасных явлениях голода и болезней; еще возвышались здания; еще нивы в несколько ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственною водою, приносили обильную жатву, – но она исчезала прежде, нежели успевали собирать ее: на каждом шагу, в каналах, реках, воздухе, везде теснились люди, все кипело жизнию, но жизнь умерщвляла сама себя.

Что все это многообразие дистопических видеоигр говорит об их связи с вдохновившей ее литературой и кино? Способны ли игры, как писал Фромм о романе Оруэлла, служить нам предупреждением, и должны ли они это делать? Казалось бы, эта роль несовместима с привычными функциями игр, которым для успеха нужно погружать в себя и развлекать игрока. И все же еще у истока видеоигр нашлось место для острых высказываний и попыток именно предупредить игроков о том, куда именно по мнению авторов движется их мир. Несмотря на оптимистичный разворот большинства современных произведений в жанре, видеоигры продолжают притягивать нас образами полуразрушенных садов и разваленных утопий. В игровой индустрии часто любят говорить о демократизации разработки и игровых практик, стремлении представить различные взгляды на мир и культуры. В то же время крупнейший сегмент игр-тяжеловесов чаще представляет игроку нечто среднее между личной утопией, рехабом и набором игрушек — можно пойти куда угодно, делать что угодно, быть кем угодно. Но признак реальной демократизации инструментов создания видеоигр — появление высказываний от дизайнеров-одиночек и небольших студий. Яркие представители игровых дистопий обычно оказываются именно такими авторскими проектами: A Mind Forever Voyaging стала реакцией на проводимую политику; Umurangi Generation вдохновлена опытом жизни в руинах, оставшихся после лесных пожаров; Cruelty Squad вписывает в ад постчеловеческой экономики знакомые обороты, характерные для языка успешных исполнительных директоров и гуру-инвесторов. Существование таких видеоигр и наша способность распознать их как возможные сценарии будущего заставляет признать, что и виртуальный мир может оказаться ближе к реальности, чем кажется на первый взгляд.